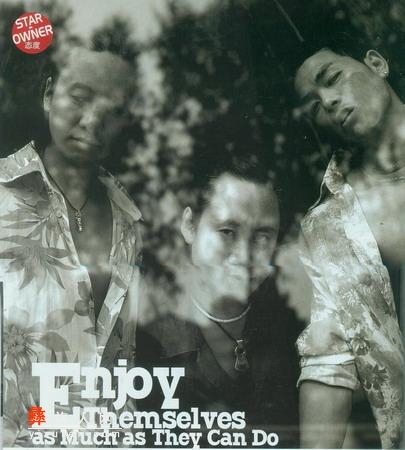

彝人制造眼中的汽车

今年是他们来到北京的第7个年头,他们像每个心怀梦想并且为之奋斗的人一样经历过跌宕起伏的人生,从一文不名饿肚子睡门板到有房有车有地位。

他们对于所有的吃喝玩乐都很在行,闲着的时候常常是通宵宴客,大碗喝酒,大块吃肉,不醉不归。

他们说,因为尝过困苦,所以他们才更有理由狠狠地享受生命。

和彝人制造约在京郊的一个会所,哈布和哈日兄弟先到,已经玩了好―会儿桌球。

广本雅阁2.3VTI的驾驶员是哈日,哈布坐在他的右边,后排不是应该出现在那里的乐队伙伴的面孔,而是一个美女。车和我们的车一样普通,人也和我们的人没有什么区别―标志性的长发剪短了,白衬衫,牛仔裤,只是肤色更深几度而已。

激情四射的彝人制造

后排乘客:十几岁就会越野的木乃七斤

他的父亲是司机,他很小的时候就会开车,十几岁的时候就有过―次特别惊险的经历。“山间的道路本来就险象环生,下坡的时候我才发刹车坏了,吓出一身冷汗,又不敢表现出来,因为车上还坐着好几个人呢。他们问我为什么开得那么快,我还用轻松的语气说“放心吧,没事。”说不清到底是技术好还是运气好,他竟然顺利地开到目的地了。

虽然年轻,但是他的沉稳显然超越实际的年龄。他打小就比一般人胆大,所以一直被身边的人认定长大以后能成大事。

他是在哈布和哈日做完造型之后才赶到的,一声不响地站在台球桌旁边,看着到处寻找乐队第3个成员的我们偷笑。

不是我们没有看到他,而是顶替阿木担任主唱的他对我们来说不大熟悉,而且他的样子比前一段时间瘦了很多,外表“偶像”得我们都认不出来了――年轻,少言寡语,孩子气地纯真地笑着,十分符合关于“酷”的最新定义。

正是由于最近瘦了很多,他的身材结实有型,尤其腹肌很有力度,在他谈起当年在校篮球队和校足球队的主力生涯的时候显得很有说服力。

最早他在成都主修建筑专业,念完之后却发现自己的兴趣不在那里。后来他跑来北京民族大学改修声乐,念了一半才觉得学校里教条式的所谓技巧会扼杀自己的天赋,如果不能真正地表达自己的情感,自己只能唱出和其他人一模一样的声音。最终他选择做一个叛逆者,做哈布和哈日口中亲切的“木乃伊”,放弃学了3年的美声唱法,用仅仅属于自己的沙哑嗓音随心所欲地唱,并且在新专辑里试着写歌。

他的梦想是走上格莱美的领奖台,让全世界听到他的音乐――梦即使不能实现,也是可以想一下的。

驾驶员:不敢奢望物质路虎的曲比哈日

他是经年不变的“指定”驾驶员,他开的车是一辆广本雅阁2.3VTI虽然他一直希望在经济条件允许的情况下买一辆路虎之类的越野车,但是实用主义的哈布总是“教导”他不要过于重视物质生活。

有哈布挑着生活和思考的重担,他似乎显得更加随性更加快乐一些。

他过着像我们一样正常而健康的日子,每天7点起床去紫竹院跑步,偶尔上网打打游戏,最大的娱乐就是看碟和看书,很少喝酒,也很少想那些沉重的事情。就连音乐,他的偶像也和我们差不多,老鹰乐队、披头士、U2……还有罗大佑和齐秦――时代的烙印不可磨灭。

与哈布一样,他在毕业之后分到电力公司工作,只是基本没有上班就跟着哈布去唱歌厅了。初到北京的生活留给他的记忆除了艰苦还是艰苦,“有一次,我们两天没有吃饭,从西直门到西便门慢慢地走,从早上走到下午,脚都起泡了。我们两三个月才给家里打一次几毛钱的电话,然而家人一直觉得我们在外面过得很好,因为他们在春节晚会上都看到我们了。”

每天的太阳都是新的,他对现在的生活非常满足,他永远记得当年离家的时候,妈妈伤心地说:“这两个儿子算是完了,养这么大,说流浪就流浪去了。”现在,他只是希望领着从未出过远门的爸爸妈妈周游世界,让他们知道流浪其实是多么快乐的一件事情。

在他的身边,一个漂亮的女孩在帮他擦汗,整理衣服,甚至喂他吃饼干……所以他在大多数时候都是笑着的,露出很白的牙齿。尽管他已经是家乡老少眼中的离经叛道者,但是对于婚姻他还是有所顾虑:“未来怎样我也不知道,还是顺其自然吧。”

按照古老的彝族婚俗,只有同族的男女才能结婚,甚至黑彝和白彝也不能通婚,而且执行严格的等级制度,只有同等级的男女才能结婚。以前,违背婚俗的人会受到严惩,或者捆回家强迫他们分开,或者开除出他们的家族,把他们变成一个没有根的人。“为什么彝族情歌比较悲哀,就是因为相爱的人不能在一起,”他的声音里突然流露出一种本来不属于他的忧伤。

副驾驶:认为汽车能跑就行的曲比哈布

他不喜欢高科技,也不喜欢 奢侈品,汽车能跑就行,手机能打电话就行,这种由复杂回归而来的简单就像他剪短的黑发一样。所以,他总是坐在副驾驶的坐位上。

他的相貌并不起眼,然而从水里出来把头发全部往后梳的时候从某个角度看去居然有点伟人的影子,为此他很有几分得意的意思,显然不止一次看到这样的惊讶表情。

他的个子并不算高,然而他没有强词夺理地为自己辩白,反而解释说凉山的小伙子大多拥有超过1米80的健美身材,只是自己兄弟没有为他们代言的能力罢了,涉及细节的民族荣誉感令人不得不小小地感动一下。

从组队到今天,成员已经换到第4代,他始终是乐队的灵魂,因为他是乐队的创始人和首席词曲作者,也是每一个成员的大哥。

他的家乡是云南省甘洛县,“甘洛”在彝语里的意思是把石头丢进这条河里根本回不来,其闭塞程度可想而知。然而,那里的年轻人对于时尚、对于外来文化具有强烈的感官功能和辨别能力,他们熟悉大大小小的牛仔裤品牌,喜欢黑色的饮料和辛辣的外烟,对于流行的音乐的过分敏感完全超乎我们的想象。

“在彝族的年轻人里,唱歌比我们动听的大有人在,只是我们把唱歌当作事业并且比任何人都执着罢了。”月上东山的时候,他们在月色的掩映下隔山对唱,回荡的情歌意味着幸福,意味着娱乐自己的生活――这是一种与生俱来的天赋。

曾经,美院毕业,分到电力公司工作,打牌和聊天是他在8小时以外的全部生活方式。真的只能这样下去吗?真的不能再有惊喜吗?他所想要的其实是四海为家,仗剑走天涯。

于是,他组建彝人制造的前身乐队,来到凉山州府西昌,敲开原州长巴莫尔哈的家门......正是巴莫尔哈慧眼识珠,帮助他们出版第一张彝语专集,并且拿出自己的积蓄鼓励他们来到北京。

刚到北京的时候,他们住在石景山区一个小村子里,每月的房租是100块钱。他们就着辣椒下饭,3个人挤在大门板上睡觉,甚至还被当作盲流抓过一次――因为没钱办理暂住证。“但是那时候我们非常快乐,有一次空着肚子半夜瞎逛,突然天降大雨,就随便找个地方躲雨,把墙上的横幅扯下来垫着打牌,又笑又闹,傻乐傻乐的。那时候的快乐是容易的,是随时随地的,不用想明天,今朝有酒今朝醉。现在,房子和车子都有,通宵喝酒,通宵唱KTV,然后舒舒服服地睡上一整天,醒来却觉得空荡荡的,特别失落。现在的快乐需要寻找,这种有压力的快乐或者就是我们付出的代价。”

真正成为艺人之后,要么很忙,要么很闲,“我们试过两个星期不停地赶路,每天凌晨四五点起床去机场,然后辗转到一些小城市或者县城演出,一天要跑两三个地方,特别疲累。”一旦闲下来,除了吃喝玩乐他又实在无事可做,常常整夜整夜地失眠。半夜三更,站在阳台上,看着恢复寂静的城市,他会突然觉得陌生,有一种特别强烈的找不到归属的感觉――唯一的好处是,他的创作大部分是在这样的时刻完成的。

是的,找不到归属,因为他永远都是异类,在汉人眼中是,在彝人眼中也是。无论做人、做音乐还是做造型,他都显得无意识地超前,他说时尚不是追随大流,而让别人追随自己。“别人都留长发,我们就剪短发,别人都染黄染红,我们就染回黑色。很早以前我们就戴项链、手链、西部牛仔帽,全身上下叮叮当当的,过了几年才开始流行波西米亚。我们的音乐无所谓什么风格,可以听到蒙古族、傣族、维吾尔族的元素,也可以听到爱尔兰、巴西、印度的元素,我觉得两三年后印度和西域风格的音乐绝对是最时尚的。我希望并且自信,10年后再听我们的音乐,仍旧是很牛的。”

他的口头禅是“爱咋咋地”,这是他在经历很多变故包括前乐队成员阿木离队之后总结的至高的人生哲学,“想太远想太多都是没用的,任何事情该来就来了。”所以他的梦想就是做音乐做到死,“生命就像一道抛物线,我们现在也许还在往上走的位置,但是总有一天会滑下来,回到最初的状态。等到年老的时候,可能我们的音乐也会回到最原始的彝族民歌。”

离家10年,他终于知道:“我要的是一面湖水。”

2001年,正是互联网兴起的年代,彝-人-网团队便确立了构建彝族文化数据库的宏远目标,初心不改,坚持走下去。

/ Recommendation

/ Recommendation

/ Reading list

/ Reading list