黄昌寿:不能让经典变成土灰

从垂髫到耄耋,黄昌寿用了一生的时间来守望彝文化。而今已83岁高龄的他,仍然行走在彝文化的研究之路上。

83岁高龄的黄昌寿,最大的快乐就是与彝文相伴而老!

这是一位年过八旬、精神矍铄的老人,他虽僻居山野,住在百年老屋,门前却常有“车马喧嚣”——那,是省内各地的学者前来拜访这位长者。每当一聊到彝族文化,老人那两道灰白的长寿眉便会飞扬起来,爽朗的笑声里洋溢出兴奋之情。这位老人,就是在彝学界享有极高声望的老彝文学者黄昌寿。

毕摩世家的传人

作为大西南开发的一个重要主体,彝族曾在这片土地上创造了不少令人神往的文化。地处贵州省西北部的大方县,周朝时便是夜郎属地,自蜀汉建兴初叶到清康熙38年的1470多年间,大方世为罗甸、水西彝族的政治、经济、文化中心。时至今日,这里的许多遗迹,已成为解读千年水西文化、研究土司制度的活化石。现年83岁的黄昌寿就出生在这里,他的祖辈是当地十分出名的毕摩,通晓彝族文化,当地许多宝贵的彝文化精华便是经由黄家一代代传承下来的。

毕摩是彝语音译,“毕”意为“念经”,“摩”即“有知识的长者”。在彝族君、臣、师三位一体的最高政权统治形式里,毕摩专事礼赞、祈祷、祭祀及文化传播。他们为族人主持祭祀,进行占卜,医治疾病,编撰典籍,在解放前还担任黑彝奴隶主的家庭老师,是彝族奴隶社会五个等级中最受尊重的人。在彝族人看来,毕摩既掌管神权,又把握文化,既能通神鬼,又指导着人事,是本民族文化的维护者和传播者,具有至高无上的地位。彝族彦语有云:“兹来毕不起,毕起兹不吉”,就生动地描绘了彝族社会对毕摩的尊重。

到黄昌寿的父亲这一代,黄家已有连续十四代的毕摩经历。黄昌寿的父亲更是一位精通汉彝文化的大师,在继承毕摩的同时,他一面教授着“老学”,一面积极准备应考科举。在父亲的培养下,黄昌寿四岁就开始学习彝文,11岁彝文基础打好后,父亲又教他修习汉文。就这样,“四书”、“五经”、《幼学》、《左传》等老学经典,伴随他度过了整个童年。17岁父亲去世时,黄昌寿的学识已达到了父亲的水平。

父亲去世后,黄昌寿继承了父亲的衣钵,在担任彝族毕摩的同时,常到附近乡下教书。为了充实自己的彝学知识,他遍访附近的毕摩,习各家之长。这些历程让他更好地解读了水西博大精深的彝族文化,同时与各家彝学长者建立的深厚情谊更方便了他日后的彝学研究。

从假坟里发掘彝文经典

对彝文化着迷似的执着,为黄昌寿奠定了良好的学术功底。1953年,26岁的他考入了西南民族学院深造。学生时代的他响应党的民族政策,积极投身到彝学文化发掘和研究的行列里。彝族文化源远流长,典籍卷帙浩繁,但是不少珍贵的东西却长期沉睡在大西南的山川之间,《西南彝志》便是这些珍宝中最耀眼的一颗。该书是一部古代彝族最古最全的百科全书,对于研究彝族的社会历史、天文历法和文学都有重要的价值,但是到建国时该书却不知已消失于彝学界多少年。1953年底,黄昌寿从学校放假回来后就加入大方寻找《西南彝志》的队伍里,凭着与当地彝学界的世代渊源,该书终于被他寻找到。通过他三天三夜的劝导,他家的老世交——三元乡的一个陈姓人家献出了祖传收藏本《西南彝志》。当人们挖开陈家屋后的一所土坟,再从坟下的岩洞里打开仅放有这部经典的棺材时,此书已经多处发霉。1959年,《西南彝志》作为大方献给建国十周年的一份大礼送到北京,现原本仍存放在北京民族文化宫。

三年后,从西南民族学院毕业的黄昌寿被分配到了中国社会科学院,参加了全国的彝语调查。1959年,昆明彝文分院成立,黄昌寿调任昆明。当时,许多民族典籍散失民间,通晓少数民族语言文字的人才极为匮乏。面对这种现状,国家提出了“救书救人救学科”的保护措施。1966年,贵州省民族语言指导委员会成立,黄昌寿再从云南回到贵州,着手培养师资、收集文献的抢救工作。其间,除了经典收集、彝文翻译等日常工作外,黄昌寿还特别重视彝学人才的发现,在他的参与下,正缺少师资的贵州省民族学院引进了来自大方的陈世军、陈世鹏等一批优秀的年轻彝学人才,现在大多都成长为全省的彝学骨干。

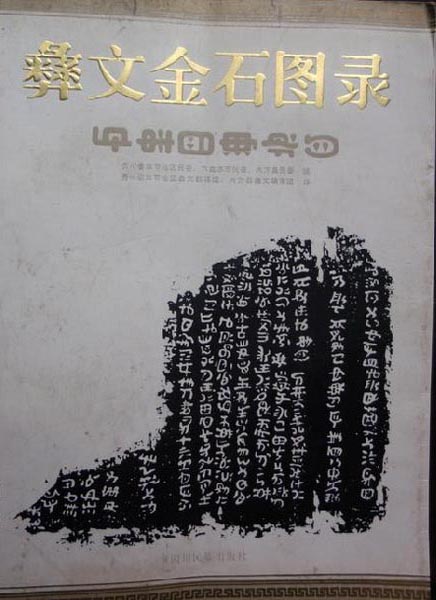

黄昌寿参与收集、翻译、编撰的全国第一本彝文金石图集

正当黄昌寿埋首于文献抢救工作时,他的家人仍生活在农村老家。由于户口无法转到城市,家中五六个人的生活担子全压在妻子一个人的肩上,其生活困难可想而知。1967年母亲去世后,黄昌寿不得不告别了自己钟爱的彝文研究工作,回到家乡当起公社干部,这一干便是十余年。在公社工作期间,除了带领群众“抓革命促生产”搞好公社事务外,黄昌寿一直苦苦寻求彝文研究的途径。当年他正月初一带领群众营造的树林里,至今仍可见到他用彝汉两种文字书写过的边界桩。

在公社工作期间,黄昌寿家中常可见到一块小黑板,每逢学生放假,他总爱召集邻里孩子们到他家堂屋里,手把手地教他们书写彝族文字,几年来,这那座小屋里,有二十多人系统学习了30部彝学经典,他们中有的后来走上了彝学翻译之路,有的走上了中小学的讲台,也有部分人当上了乡间毕摩,用最传统的模式继承着祖先传下来的文化。在他的熏陶下,子女们都成长为精通彝族语言的佼佼者。次女在凤山小学教了几十年彝语,重大节庆日,乡内外的人们常可欣赏到她带来的精彩彝语歌曲和民族舞蹈。长子和三女都在地区民宗局彝文翻译组工作,孙子们在祖父的培养下也对彝文化情有独钟。1984年退休,还乡了的黄昌寿又促成彝学文化传播的一个大手笔,从那一年起,凤山小学办起了一至六年级的彝汉双语班。二十五年来,从这里走出去的成百上千的孩子们除了学成其他学校也教授的课程外,还不同程度的受到了彝学文化的熏陶。每逢节庆日,身着彝族服饰的凤山人总会热情的跳起《乌蒙欢歌》,他们中有中小学的教师、学生,也有不少街道上的引车卖浆者流。

平生难解是彝情

命运总是等待着破茧的梦想。1977年秋,一个偶然的机会改变了黄昌寿的命运。此时文化大革命刚刚结束,华夏大地百废待兴。毕节地委也开始着手进行彝文翻译组的恢复工作,急需一位精通彝汉文字、有领导经历的党员来任组长。有一天,毕节地委书记禄文斌到黄昌寿工作的渣坪公社视察工作,办公桌上的一本摊开的彝文书引起了他的注意。得知黄昌寿是家传的彝文好手,禄文斌书记当即要求他读几页来听一听。两个人就这样,一个读,一个听。等黄昌寿读完后,禄文斌书记大喜过望地邀请他到彝文翻译组主持工作。

一个月后,黄昌寿调到地区民委。重新回到彝文研究工作岗位,兴奋之余的黄昌寿,心中也感到了一种神圣的使命感:自己一定要做好彝文的翻译工作,让更多人能够了解彝文、了解彝文化。从此,他日以继夜地扑在彝文研究上,组织并亲自完成了《宇宙人文论》、《彝文金石图录》(1~3集)、《彝文字典》等多部哲学、辞书彝学经典的翻译、编撰工作。

1984年,黄昌寿从工作单位退休。此时,正值大方县彝文编译组成立,年近六旬的他又主动请缨加入编译组,继续埋首彝文研究。13年后,黄昌寿从大方彝文编译组回到家后,贵阳春风学校举办民族班,专程到凤山相请,尽管此时他已年过七旬,却仍欣然前往,为孩子们系统地讲解彝文。

1997年,从事了几十年彝文工作的黄昌寿眼看一些一同工作过的老彝文学者辞世,忧心不已。于是,他产生了结合彝学研究的急需情况,编写一部彝学词典的想法。从1998年开始,黄老凭着手边几十年积累的资料和平生所学,呕心沥血伏案编写。在子女和孙儿的协助下,费时七年半,八十岁那年,他编撰出一部80余万字的《贵州水西彝汉简明词典》。此书不但收集了他一生中接触过的所有彝文词语,还收入不少彝族传统歌、诗及黄昌寿对水西和彝族文化研究的多篇文章。近三年多来,黄老每天都在一页页地翻阅着他亲笔写成的这部词典,他在等,一直要等到自己彝文词汇研究方面的心血全部淬入书里再出版。

平生难解是此情。从垂髫到耄耋,黄昌寿用了一生的时间来守望彝文化。而今已83岁高龄的他,仍然行走在彝文化的研究之路上。也许,他最大的快乐,就是与彝文相伴而老!

这里是彝族文化网络博物馆,海量的数据,鲜明的彝族文化特色,是向世界展示彝族文化的窗口,感谢您访问彝族 人 网站。

/ Recommendation

/ Recommendation

/ Reading list

/ Reading list