五彩云霞空中来:凉山彝语电影数字化译制十年记

2001年,正是互联网兴起的年代,彝-人-网团队便确立了构建彝族文化数据库的宏远目标,初心不改,坚持走下去。

引子

凉山彝族朋友久别重逢,表达意外之喜脱口而出的往往是“阿吧吧!你从天上飞来,还是从地下钻出来?”既有表达惊喜也有不可思议的含义在里面。2009年的冬天,在凉山民族电影译制中心发生了让老译制人觉得不可思议的事情。因为彝语电影实现了看不见摸不着的数字化译制,让多年从事电影胶片录音的吉克木果 目瞪口呆了好半天。没了胶片为载体反而画面更清晰声音更动听,让从事了几十年胶片电影译制工作的吉克木果们有一种白活了几十年的感觉。听说译制出了第一部彝语数字电影《非诚勿扰》好多老同志都来了。爱好摄影的山正元早早地背着相机来了,听着建华介绍译制流程和看了样片后,老山喜极而泣,甚至忘了拍摄。大家知道这是老山和凉山中心每位同志期盼了多少年的事情,此时此刻大家真正感受到了凉山民族语电影译制的春天来了。

建于上世纪八十年代初期的录音棚

说是好事连连一点不为过,2008年的秋天,凉山州人民政府根据事业发展方向和凉山实际,将原凉山州电影公司更名为凉山州民族电影译制中心,加挂凉山州农村电影放映服务中心,解决了多年悬而未决的体制问题。让民族语电影译制人丢掉包袱轻装上阵,正是摩拳擦掌的时候迎来了数字化时代。老山说他要好好写一篇文章,记录下这个好日子。后来,山正元采写的新闻《凉山彝语电影实现数字化译制》在多家媒体报道。

为了凉山民族语电影译制这一几代人为之奋斗,几级主管部门为之呕心沥血的事业不断代,让母语电影的甘露如山泉般源源不断地浇灌凉山父老乡亲的心田,加拉伍聂、马海马达、山正元、蒋明全、马建华、段学军、阿来呷呷等等一任接着一任干,一代接着一代来。马建华、段学军都是电影二代,在凉山电影最艰苦的时候有机会离开却选择了留下,可能就是一种父子连心的电影情结已经深入到两代人的骨髓,一种难舍难分荣辱与共的“凉山电影情结”已经挥之不去。就如当年彝语电影在彝家山寨放映后彝族同胞奔走相告“毛主席会说彝语!”欢呼雀跃的场面一样,凉山同其他十家译制中心一样赶上了好时候,让民族语电影插上了数字化的翅膀,翱翔在大小凉山村村寨寨。于是,牧羊归来的阿普因为有了新的爱好,不再贪念酒杯。丢下马食子,一句“看电影去了”让阿妈露出了久违的笑容。在脱贫攻坚一线“小康中国富美乡村”主题展映中,母语电影在新时代的中国伴随农村公益电影工程走进了川滇彝家山寨,像春风化雨般把党的恩情送到了千家万户。

溯源

1952年凉山解放,千年奴隶制被打破。凉山实现了从奴隶社会到社会主义社会的社会形态‘千年跨越’,枷锁被打破身体得解放。但心灵的解放还需要一个过程,因此,一场轰轰烈烈的民主改革在大小凉山展开。民主改革工作队从祖国的四面八方奔赴凉山,为更好地宣传党的民族政策工作队都配备了电影放映小分队。电影也就带着政治使命踏上了凉山这片古老而又封闭了千年的土地。

简陋的录音间

简陋的录音间

当电影小分队伴随工作队挺进大凉山,克服山高坡陡沟壑纵深和土匪袭扰信心百倍开展工作之时,又遇到了一道必须攻克的障碍,那就是语言关。凉山自古以来就是个相对封闭相对独立有自己语言文字和独特民族文化的地方,也因此在奴隶社会沉睡了千年。解放之初,在大小凉山开展工作离开彝语寸步难行,工作队都配备了翻译。而电影小分队最初都是外来的汉族同志,和彝族观众无法沟通更无法让彝族群众看懂电影,甚至于出现过敌我不分令人啼笑皆非的现象。就这样党和政府为了民主改革的政策让彝族群众入脑入心,放映小分队都配备了懂彝汉双语的彝族放映员。开始在大小凉山彝族村寨进行映前宣传,映中口译对白,映后再次解释的彝语电影宣传普及工作。电影通过彝族放映员翻译解说逐渐被彝族同胞所喜爱,电影在彝族地区聚众功能开始得以显现。这就是上世纪五六十年代凉山电影领域同声传译,也是凉山民族语电影译制源流和启蒙。电影在踏上凉山这片土地就带有浓厚的政治和公益色彩,为凉山民主改革的胜利立下了汗马功劳。

大凉山不仅孕育多情的彝民族,同时也创造和培育了古老的彝文字以及光彩夺目的彝文化。伴随凉山解放党的民族政策的光辉照耀,千年的封锁和少数祭祀人员掌握文字的乱象被打破,学校如雨后春笋般在凉山大地落成,让古老的民族和古老的文字焕发了青春活力。同时电影队走村串寨放映电影如同一夜春风来千树万树梨花开,鼓舞着一批又一批彝族青年走向学校走出大山,走上了工作岗位参与到了社会主义建设的热潮中。后来从事多年电影译制电影发行放映的马海马达、加拉伍聂、山正元、李立子普、贾巴留牛等等,都是因为受电影启发走进学校毕业后回到凉山从事电影工作的。可那年月走出大山的很多彝族青年多少都有一种不解的彝语电影情缘,因为口译对白让他们看懂了电影,知道了大山外的世界更精彩。南京电影学校【后来被称为新中国电影的黄埔军校】毕业的段方舟、尹华忠,还是后来成为四川电影界专家的李贤、肖兴安等等,每每说到凉山电影最骄傲的就是培养了一批本土放映员,为后来凉山开展彝语电影译制做好了人才储备。

胶片时代的芳华

电话那一端是从事彝语电影译制翻译、管理十多载的原中央民族语文翻译局主任、译审加拉伍聂,听说今年是凉山彝语电影译制数字化十周年,想留一些文字资料时,老领导有些感慨万千。几十年过去,彝语电影已经实现数字化,几代人的努力没有白费,党和政府没有忘记数百万彝族同胞。电话那端甚至有些哽咽,我知道老领导是想起了凉山胶片译制时代的芳华,属于他们那代人的青春记忆......

口译对白到了一九七六年戛然而止,随着“文革”结束,凉山迎来胶片译制时代。一九七七年底,地处昭觉的原凉山州电影公司招录了第一批配音演员,从喜德县抽调加拉伍聂担任翻译,在四川省电影公司宣传科的指导下,成立了专业配音组,1978年译制出了凉山州第一批涂磁配音片《五朵金花》等十部影片。1979后,省民委、省文化厅三次下指标招收12名彝族译配人员。1983年拨款十多万元在西昌修建了录音厅、机房、排练厅,购置了全套录音设备,成立了凉山州电影公司译制科,为凉山彝族语电影译制工作顺利开展创造了条件。

自己动手装修的混音棚

1978年党的十一届三中全会后,大批“文革”前影片解禁和“百花齐放”文艺方针的贯彻落实,中国电影迎来了胶片时期的黄金时代,为民族语电影译制提供了丰富的影片基础。为提高译配人员业务技能和艺术修养,尽快跟上中国电影发展的足步,省州相关部门多次组织译配人员到北京、福建、沈阳、延边、内蒙等地观摩交流,到北影、长影等译制厂学习。四川省电影公司1980年至1983年连续举办了三次“民族语影片录制技术讲习会”,对彝语配音进行了专业技术培训。标志着凉山彝语电影译制正式从口译对白进入到配音表演时代。上世纪八十年代凉山同全国其他地方一样,城市电影发行放映进入黄金十年,依赖于电影发行收入的民族语译制也乘风而上,盼来了十年的辉煌。《乡情》、《咱们的牛百岁》、《武林志》等一批又一批优秀译制影片在大小凉山彝族村寨放映,一些彝语电影经典台词在彝乡口口相传,流传久远。譬如“东方旭,斗啦!”(东方旭,站起来!)时至今日说起都会勾起看过的彝语片《武林志》的族人们对那个时代的共同记忆。而我第一次观看彝语电影是在西南民族学院(现西南民族大学)大礼堂,那是1984年的冬天,我还是刚入校不久的彝语言文学大一新生,通知全院彝族师生晚饭后到大礼堂观看彝语电影《咱们的牛百岁》。后来知道《咱们的牛百岁》刚好在北京全国民族语影片表彰会上获得“优秀译制片奖”,那次应该算是一次获奖后的汇报演出。总之,那次放映后,在学院彝族学生间谈论了很久,有一种意犹未尽和充满神秘的感觉。这种感觉一直保持到1988年7月我从学校毕业参加到凉山电影译制行业,并完成我的第一部电影翻译作品《闪电行动》译制完成时止,从神秘到一份沉甸甸责任的转换。

自己动手装修的混音棚

1978年党的十一届三中全会后,大批“文革”前影片解禁和“百花齐放”文艺方针的贯彻落实,中国电影迎来了胶片时期的黄金时代,为民族语电影译制提供了丰富的影片基础。为提高译配人员业务技能和艺术修养,尽快跟上中国电影发展的足步,省州相关部门多次组织译配人员到北京、福建、沈阳、延边、内蒙等地观摩交流,到北影、长影等译制厂学习。四川省电影公司1980年至1983年连续举办了三次“民族语影片录制技术讲习会”,对彝语配音进行了专业技术培训。标志着凉山彝语电影译制正式从口译对白进入到配音表演时代。上世纪八十年代凉山同全国其他地方一样,城市电影发行放映进入黄金十年,依赖于电影发行收入的民族语译制也乘风而上,盼来了十年的辉煌。《乡情》、《咱们的牛百岁》、《武林志》等一批又一批优秀译制影片在大小凉山彝族村寨放映,一些彝语电影经典台词在彝乡口口相传,流传久远。譬如“东方旭,斗啦!”(东方旭,站起来!)时至今日说起都会勾起看过的彝语片《武林志》的族人们对那个时代的共同记忆。而我第一次观看彝语电影是在西南民族学院(现西南民族大学)大礼堂,那是1984年的冬天,我还是刚入校不久的彝语言文学大一新生,通知全院彝族师生晚饭后到大礼堂观看彝语电影《咱们的牛百岁》。后来知道《咱们的牛百岁》刚好在北京全国民族语影片表彰会上获得“优秀译制片奖”,那次应该算是一次获奖后的汇报演出。总之,那次放映后,在学院彝族学生间谈论了很久,有一种意犹未尽和充满神秘的感觉。这种感觉一直保持到1988年7月我从学校毕业参加到凉山电影译制行业,并完成我的第一部电影翻译作品《闪电行动》译制完成时止,从神秘到一份沉甸甸责任的转换。

凉山是块多情的土地,滋养了多情彝民族古老的语言文字,一旦与银幕光影故事结合,就会碰撞出灿烂的火花。彝族乡亲亲切的称呼彝语电影为“我们的电影”。为了不负彝族父老乡亲的渴望看到彝语电影的需求,凉山州电影公司十分重视彝语电影发行放映,专门制定了一套奖惩办法:一是把译制片放映场次纳入整个发行放映业务中去,作为年终总结评比的条件之一;二是完不成任务扣发补助经费;三是对放映单位实行任务与奖金挂钩,每季度考核一次;四是对放映译制片的放映单位增发工作日补贴;五是对县级电影公司译制片放映成绩突出的实行单项奖励。对译制片的普及放映起到了积极的推动作用,在上世纪八十年代凉山自然环境恶劣,交通十分落后,转点线长成本高的情况下1981至1990年彝语电影放映场次逐年提高,年均放映7000余场,最高场次达到9000余场。为彝乡精神文明建设作出电影人的贡献。曾经在1981年出席“全国农村文化艺术工作先进集体、先进个人表彰大会”的昭觉县电影公司沙马俄木回忆到,那时候浑身有使不完的劲,背着放映机翻山越岭、日晒雨淋都不觉得苦,看见彝族老乡看到彝语电影后的喜悦,自己心里总是乐滋滋的,转点途中不知唱了多少山歌。在开篇说道的加拉伍聂,总是说他把人生中最好的青春年华献给了凉山电影,同时凉山电影也造就了他,让他成为彝学界的专家。他作词的彝族敬酒歌《苏木地伟》(远方的贵宾)就是在凉山从事彝语电影翻译和管理时期创作的,至今在大小凉山乃至全国传唱和流行。而他翻译的毛泽东《沁园春.雪》已成为彝汉诗歌翻译的经典。

2015年新装修的混音棚

2015年新装修的混音棚

曾经意味着已经过去,但芳华却留在每个人的记忆深处。从事几十年电影管理如今已阴阳两隔的马海马达在晚年经常回忆,我不会翻译也不懂录音,但我招收和培养了一批优秀译配人员。骄傲之情溢于言表。美术出身的马海马达前辈晚年并不富有,甚至有些清贫,但大有两袖清风为凉山彝语电影的文人风范。

无论是还在坚持,还是已经调离。黄金十年都有他们辛勤的汗水付出。《乡情》获四川省民语译制“一等奖”;《咱们的牛百岁》获全国“优秀译制片奖”;《大凉山传奇》获全国“腾龙奖”等等。正如在上个世纪被凉山彝学界誉为“凉山毕克”,曾经获得“全国少数民族语电影译制先进个人”的阿来呷呷说,我们不该只记住获过奖的影片,更应该记住曾经为影片作出过努力的人。加拉伍聂、马海马达、阿来呷呷、曲目拉铁、伍达尔、吉克木果、徐云春、毛晓华、吉沙打萨、俄尔伍牛、果基阿芝、马海车都等等黄金十年有他们的青春芳华。今天胶片译制黄金十年虽已离我们渐行渐远,但是我们不能忘记,不然今天的数字化译制就成为无源之水,无本之木。

胶片时代的没落和坚守

上世纪九十年代初,伴随电影在文化领域一家独大局面在其他多种文化娱乐形式的冲击下岌岌可危,特别是社会主义市场经济的确立和进一步对外开放,面对港台和境外电影录像带流入大陆市场,中国电影从制片到发行放映明显毫无准备节节败退,电影发行收入从巅峰滑入了谷底。依托电影发行收入的凉山彝语电影译制大有“皮之不存毛将焉附”的感觉。事业和人员都陷入了何去何从的两难境地,有人选择了离开,有人观望和无奈,有人选择了坚守,有人主动勇挑重担。总之那个冬天不仅漫长而又寒冷,买断、分流、解散、重组等各种声音粉墨登场不绝于耳,作为全程参与者至今想来还会不寒而栗。直到1994年组织安排一个人的到来,事业才开始出现转机,那就是凉山电影行业的“部级劳模”,已经离开电影行业到党政部门任职的山正元同志,重新回到电影行业出任凉山州电影公司经理。上任伊始,山正元就提出克服多大的困难都不能让凉山彝语电影垮掉,不然我们就会成为民族的罪人。多次讲到,关闭彝语电影译制,不仅仅让数十人丢掉饭碗解散一个机构那么简单,而是我们放弃了一次民族语言文字平等的机会,关闭了一扇让彝族群众感知世界的窗口。并立即投入到了恢复译制生产和争取政策资金之中,体现了一个共产党人和民族干部的责任担当,停了两年的凉山彝语电影译制开始了艰难的复苏和发展。后来闲谈时我问过山正元同志,那时哪来那么大的勇气?他老人家说,实际当时心中也没有数,全凭多年积累“车到山前必有路”和“事在人为”的做事风格。他回忆刚到西昌时一个人住在单位招待所,单位工资没着落,妻儿还在雷波县又不好向家里伸手,几把面条度日,加之是雨季窗外雨不停的下他悄悄地哭过。那一刻他刻骨铭心地体会到了“男儿有泪不轻弹,只是未到伤心处”的境地。

配音过程中(冷文浩摄于2013.11)

配音过程中(冷文浩摄于2013.11)

通过1994至1995年两年间的不懈努力,虽然没有彻底做到咸鱼翻身,却也似乎嗅到了春的脚步。1995年,凉山州电影公司知道甘孜、阿坝已经放弃了民族语译制,积极向省民委、省文化厅争取将省电影公司闲置的涂磁设备划拨凉山,在凉山建立四川民族语涂磁基地,得到了省民委、省文化厅的支持,1995年底涂磁设备落户凉山, 1996年11月成立“凉山州民族影视译制中心”与凉山州电影公司实行两块牌子一套人马,并在人员经费补助人平155元情况下,每年拨款10万元事业经费,事业和人员得到了相对稳定。政府投入很快得到了汇报,1997年译制的故事片《鸦片战争》和科教片《毒品的危害》在凉山禁毒宣传中发挥作用,在1997至1998年时间跨度一年禁毒电影宣传中跑偏了十余个彝族聚居县,并辅之广播、标语等双语宣传形式,使“珍爱生命,远离毒品”被部分族人所接受,成为当时凉山较大禁毒宣传活动,单位被省、州禁毒委表彰为“禁毒宣传先进单位”。时任凉山州州长马开明专门从州长基金中拨款2万元给予奖励。

不经历风雨,怎么见彩虹。付出总有回报时,1998年凉山彝语译制人看到了彩虹初现,在广州增城“全国民族题材电影骏马奖颁奖会上”凉山彝语电影《鸦片战争》、《孔繁森》、《毒品的危害》和彝语电视文献片《邓小平》获得了“骏马奖”,山正元、蒋明全、阿来呷呷获得了全国民族语电影译制先进个人。获奖数量列各民族语电影译制单位之冠。山正元和我参加完颁奖会回到成都时,省文化厅领导专门设宴款待我俩,说我们为凉山、为四川争了光。至今想来,广州增城之行幸福满满,第一次看到了广电部副部长赵实,看到了后来为民族语电影译制奔波呼吁落实政策资金的郑景泉、甘和平、高德芳等等。也从广州增城开始各译制单位结束了单打独斗,开始了抱团取暖,明确了奋斗方向,开启了联名向国家有关部门争取政策资金之旅。

配音过程中(冷文浩摄于2013.11)

配音过程中(冷文浩摄于2013.11)

2000年7月,中共凉山州委考虑到山正元同志年龄原因调任当时凉山州文化局调研员,由我主持工作。在交接时,山正元语重心长地对我说,现在比过去困难少了,但还有许多困难和问题需要解决,只要积极向组织争取政策资金和团结依靠全体职工,紧紧抓住民族语电影译制和农村电影放映,以作为换地位,迟早会闯出一条路子。三十五岁的我就这样挑起了这副不轻甚至有些沉甸甸的担子。当时有部反腐题材的电影《生死抉择》红遍大江南北,没有放映场地,我们和放映单位合作给职工下达任务,取得不俗的票房,也挺过当年的难关。到2001年2月被组织正式任命,可以说是我人生一次艰难的抉择。2001年11月彝语译制片《生死抉择》获凉山州委、州人民政府颁发的“山鹰奖”。初步得到组织的肯定,我坚定了前进的信心,2002年承接“中英艾滋病防治彝汉双语电影宣传项目”在昭觉县杉木树乡实施,取得显著社会效益。在接受专家组验收和评估中认为是在民族地区开展艾滋病防治的有效经验给予高度评价。同时当年译制的电影科教片《预防艾滋病》在凉山各县“禁毒防艾”宣传教育活动中发挥重要重要。2002年凉山选送译制片《毛泽东与斯诺》和《宇宙与人》获全国“骏马奖。”

2004年在广电总局的关心支持下,凉山作为唯一一家州级译制单位实行DVCOM录像带译制时代,还获赠了新型转录设备。但由于各县缺乏资金支持放映不成气候。凉山农村电影“2131”工程,在2007年前只是零星行动。而真正开展农村电影工程,少数民族语电影落地是2007年后。也就是“2131”从部门工程到政府工程之后。正因为凉山多年的坚守为后来民族语数字化奠定了机构和人才基础,使数百万彝族同胞能享受到数字化时代的视觉盛宴。

数字时代的帷幕初起

“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”正是凉山彝语电影实现数字化译制的真实写照。在胶片时代后期摸爬滚打了十余年的凉山电影人感觉幸福来得太突然,有一些刘姥姥进大观园的味道。

配音过程中(冷文浩摄于2013.11)

配音过程中(冷文浩摄于2013.11)

实际从农村电影2005年在浙江台州等地实行数字化试点开始,就有了春天的气息。在社会主义中国不可能让民族地区农村电影放映在数字化时代被落下一步,特别是与农村电影密不可分旨在体现党的民族政策的民族语电影译制不会被边缘化。全国各中心在内蒙高德芳的带领下积极向国家有关部门汇报争取,很快得到了广电总局的重视。在2008年召开的全国农村电影工作会上,各中心代表列席农村电影工作会的同时还专门召开了民族语电影译制工作座谈会,广电总局副局长赵实出席会议,认真听取各中心困难意见后就民族语电影工作作了重要讲话。那是2008年的初秋,北京天气秋风瑟瑟,一群从事民族语电影译制新老朋友齐聚北京离西客站不远的铁道大厦,一路风尘满怀希望。那时除了西藏、青海其他中心的日子都不好过。当然凉山、延边、黔东南三州比省区译制中心更惨。会前,电影局技术处处长丁立同志要求把困难和问题摆出来。会中,大家提得最多的就是政策、资金、数字化。平时一般不发言的我,或许是十多年苦难辛酸的碰发,或许是满脸笑容平易近人的赵实副部长给了我鼓励,我有一种从未有过的“机不可失,失不再来”勇气和冲动,把凉山情况、存在问题意见建议作了汇报。会后没得到发言机会的延边老蒋和黔东南老宋都说我说出了他们的心声,同样的事业同样的境遇心有灵犀一点通吧。总之通过2008年11月这次北京座谈会,民族语电影译制正式嗅到了春天的气息,后来发展也印证了这一点。也就在2008年11月,原“凉山州电影公司”完成历史使命被注销建制,“凉山州民族电影译制中心”正式闪亮登场并加挂“凉山州农村电影放映服务中心”。从经营到公益的转型,“民语电影”、“农村电影”成了中心主要任务。这是凉山州委、州人民政府结合凉山实际的一次改革,在全国民语电影译制州级单位中,首先完成了从“公司”到“中心”,从“企业”到“事业”的华丽转身。而落后的译制设备已经无力撑起译制任务和农村电影放映的需求,此时感觉“数字”取代“胶片”足步已经临我们越来越近。

2009年4月,国家资助凉山的126套数字放映设备(世纪经典)投入使用,开启了凉山数字电影放映的新篇章。数字放映设备一旦启用,声画效果胶片无法比拟,在农村放映中群众要求都放数字电影,画面发黄、声音质量不高的胶片电影差不多已处在“食之无味弃之可惜”的尴尬境地。而世居崇山峻岭的彝族同胞知道山下汉区开始放映数字电影后,要求看到数字电影的呼声越来越高,凉山彝语电影译制数字化已迫在眉睫。

台词校对(冷文浩摄于2013.11)

台词校对(冷文浩摄于2013.11)

临近2009年8月的一天,具体时间已经记不清,终于接到了丁立处长从北京打来的电话,我中心有幸成为第一批民族语数字化译制单位。是州级译制中心唯一一个,接到电话后一股暖流遍布全身,特别舒畅。想一想,虽然有十多年苦难,但电影局主管民族语译制同志一直在我们身边,每一次的译制工艺改革还是译制设备更新资助从来没有忘记凉山这块曾经为中国革命作出过重要贡献的土地。也是因为电影局的关心,州委、州政府重视和民语译制界的相互鼓励,凉山彝语电影译制没有在风雨飘摇中凋零。

接到通知后,中心派马建华、李庆峰两位多年从事胶片译制录音工作同志进京参加培训和接收设备。设备到位后,中心投入10万元对原有录音室进行简单的装修改造,投入使用。马建华带领着李庆峰、黄捷两位同志进入到紧张的熟悉研究操作之中。开启了凉山彝语电影数字化喜悦与忐忑交织译制之旅。

一方新天地

数字电影电视刚作为新名词有些耳闻,却想不到数字化时代来得那么迅猛。2008年在北京开会,民语电影译制的各位代表还在生怕被数字化落得太远,却想象不到2009年的秋天数字化译制设备就已真真切切地摆在了我们眼前,凉山彝语电影译制人仿佛进入了秋天的童话,还有一些云中漫步的感觉。从外在看似乎什么也没改变,房子还是那个凉山电影人上世纪八十年代初为胶片译制搭建的那个录音棚,人还是那群人。甚至有人疑问“耍大刀的能使洋枪吗?”在质疑声中,学经济管理的马建华,从事胶片录音的李庆峰,从事电影放映的黄捷,经过两次短暂北京和内蒙呼贝尔培训,就走入了数字化译制世界。可能经历了太久的艰难和等待,如饥似渴地恶补数字设备知识。2009年的秋,在凉山西昌市三岔口东路173号的那座小院内,如果深夜还有间房的灯光未灭,那就是录音室,三个平均年龄已不再年轻的人在啃着厚厚工具书,操作着复杂的录音台。因为没有空调,一件大衣,甚至是一瓶小酒抵挡着月城深秋的凉意,而一杯杯浓茶驱走长夜睡意。就这样,临阵磨枪赶鸭子上架,开始了凉山第一部彝语数字电影《非诚勿扰》的译制工作。

新旧录音控制室对比

新旧录音控制室对比

第一部就似第一次当父母的青年男女,喜悦而又手忙脚乱着。就是上世纪七十年代未就已经参加配音,后来又兼任翻译的译制部科长阿来呷呷,拿到《非诚勿扰》的电影台本后都有些莫名的紧张,就似小孩捧着一个易碎的东西,怕砸在自己的手里。特别要用彝语翻译出冯氏幽默那种透心的冷和对现实的自嘲,需要再三斟酌。我和阿来呷呷多次商量,要达到汉语对白的高度十分的难。大家十分投入,有一种感恩在心头需要尽快告诉大山,把来自北京的声音传播到山间地头,把党的温暖送到父老乡亲怀中。2009年冬天,凉山第一部彝语数字译制片《非诚勿扰》就这样呱呱坠地。尽管十年后的今天再回头看,录制技术显得粗糙,配音有不少瑕疵,但瑕不掩玉,是它开启了凉山彝语电影数字化译制的先河,如同当年胶片译制片《五朵金花》诞生一样,具有划时代的意义。

时任州文化影视新闻出版局局长付荣到中心调研,看了译制工作环境和数字电影译制片《非诚勿扰》片断后,高兴地说:“好好干,需要钱找我,不行我带你们去北京、去成都要。”付荣局长是个实干家,后来他为中心争取了不少资金,凉山中心正是在他任局长时期一步一步走出困境,渐入佳境。今天还经常开玩笑说,就如我们第一部数字化译制作品《非诚勿扰》一样,一切带着诚意出发就会达到光辉的彼岸。

现在宽敞明亮的翻译间

现在宽敞明亮的翻译间

2010年起,凉山有了数字化彝语片看,国家广电总局电影局为进一步巩固和发展民族语电影译制工作,每年召开一次培训班(也是工作会),肯定成绩,指出不足,并请专家上课。借这一平台,内蒙、青海、西昌培训后,我们认识了后来对凉山彝语电影译制技术上帮助很大的八一电影制片厂高级录音师张磊老师。张磊老师甚至在西昌卫星基地拍片间隙,带着八一厂几位录音师到中心无偿培训录音人员。如果说凉山中心今日取得了些许成绩,离不开张磊老师等人的悉心教诲。到今天,中心录音人员遇到问题依然第一个想到的还是张磊老师。有园丁就会有春天,小草就会发芽。2010年,凉山放映彝语电影2325场,虽然还不能绿满山岗,但已经开启数字化彝语电影放映一方新天地。

数字花开别样红

2009年的仓促应战到2010年的摸着石头过河,终于摸着了数字化电影译制的一些门道。用几位老译制人的话说,就像一个人在黑夜里行走,终于盼来了黎明的晨曦。丁立处长在内蒙呼和浩特和青海西宁会上会下最多的一句:“同志们,数字化后不是一劳永逸,更要有危机感,落伍意味着淘汰”,这句话时至今日还在我耳边回响,也是这十年鞭策我们前行的警句。

工作人员参加培训

工作人员参加培训

2010年8月,呼和浩特最美的季节,全国民族语译制培训班(工作会)在呼和浩特召开。听了时任电影局副局长毛羽的讲话热血澎湃,听了专家授课茅塞顿开的同时知道自己在数字化译制路上有几斤几两。内蒙电影译制中心同志没有参加培训会,当时内蒙民族语电影译制由内蒙电视台在做。我们见到高德芳主任是在会要结束的时候,老高从新疆参加一个电影技术会赶回来。记得建华和我离开呼市的晚上是老高请我俩吃的饭,然后送到机场,饭桌上说起甚至有些伤感,有时行业的竞争虽不见刀光剑影,看不见摸不着的内伤更可怕。也让我时刻想丁立处长强调的“危机感、紧迫感”,也许有了这两样,我们就能把事业紧紧抓在手上,放在心里,把它做好。

工作人员参加培训(钟玉成摄于2012.06)

工作人员参加培训(钟玉成摄于2012.06)

2011年6月去青海西宁开会时,省广电局电影处处长周光向和时任州文化影视新闻出版局局长付荣交给了一项任务,就是要把2012年的全国民族语电影工作会(培训会)争取到西昌召开。在青海省局电影处副处长毛玉梅带着我和建华向电影局领导汇报,细说西昌的美,凉山的好,“彝海结盟”落实党的民族政策光辉典范等等,为全国民族语电影会落户凉山煞费苦心,打革命牌、亲情牌、风光牌。我们深知比起自治区,我们一个自治州的力量不能再小,也许是我们风雨飘摇时代的坚守或是大凉山真情的邀请感动了电影局领导,反正2012年的全国民族语电影工作会在西昌召开了。

听这个消息,从省局到州局,到我们中心都十分高兴,认为这是对四川、对凉山民族语电影译制工作的肯定和支持。兴奋又忐忑,兴奋是能请电影局领导莅临凉山,十一家中心兄弟姐妹相聚凉山,共话数字化译制互诉兄弟感情,忐忑的是怕办不好,影响了凉山乃至四川的声誉。州文广局局长付荣要求举全系统之力办好这次会议,省局表态有困难找省局,这才算吃了定心丸,中心同志就认真投入到前期准备中。

昭觉县四开乡集镇电影院放映彝语电影《无处藏生》

昭觉县四开乡集镇电影院放映彝语电影《无处藏生》

前期北京派电影局技术处李波和洗印厂民语部主任王宜风到西昌、泸沽湖调研开会、培训、考察路线,回京汇报后确定日期,省局周光向处长、毛玉梅副处长前来检查会议筹备情况。万事俱备只欠东风,至今想来略微遗憾的是本来定在西昌邛海边凯旋宾馆的会,由于成都军区临时有会在宾馆开,作为部队宾馆,我们只能临时选择在西昌城内茗仁酒店召开。

会议在6月底准时召开,会上电影局毛羽副长作了热情洋溢的讲话,是我平生认为最受鼓舞的一次会议讲话,应该是毛羽副局长的讲话水平加上在凉山再加上我全过程参与了会务,造就了这次永生难忘的记忆,不管过了多少年,2012年6月还会一帧帧在我脑中显现……

2018年艺术节期间在月城广场放映彝语片《战狼》

2018年艺术节期间在月城广场放映彝语片《战狼》

如果没记错,“为民族而译,为放映而译”是毛羽副局长在西昌提出的,时至今日这一倡导一直是我们工作的指针。会议培训之余的邛海边、泸沽湖畔村庄农村电影调查后的篝火旁,兄弟姐妹舞蹁跹,不管眼睛说了多少话,相聚美好的时光总是短暂的,离别的夜晚匆匆而来,尽管我们吼哑了嗓子,舞酸了双手,时光还是在酒杯间悄悄溜走。

为尽快落实“为民族而译,为放映而译”的号召,2012年7月,我们在西昌召开了第一次“川、滇彝语电影发行协作会”,邀请四川乐山、雅安、攀枝花、宜宾和云南丽江、楚雄、红河等地院线齐聚西昌邛海边,共商彝语电影发行事宜。也就是在2012年,凉山彝语电影走出了凉山,插上数字化翅膀翱翔在横断山南麓和云贵高原,换作是胶片时代是不可想象的。也是在2012年凉山彝语电影发行首次突破一万场,达到13360场。因此,我们常说,2012不是“世界末日”而是凉山彝语电影数字花开的日子。

2011年在普格县马洪乡放映彝语片《举起手来 》(钟源摄于2011.02)

2011年在普格县马洪乡放映彝语片《举起手来 》(钟源摄于2011.02)

花儿一旦绽放,必然会打扮出艳丽的春天。凉山彝语电影在农村电影同仁的帮助下,走出了凉山,走出了四川。“立足凉山,辐射四川,放眼全国”的彝语电影发行战略初偿胜果。2014年彝语电影发行突破2万场,2017年突破3万场。当其他中心紧跟“一带一路”走出去战略译制作品纷纷走出国门时,由于境外没彝族聚居地,我们的“走出去”就是走出大凉山,走出四川,去年山东专门为在山东打工的彝族同胞放映电影,送慰问品,让远在他乡的同胞倍感温暖。今年我们还在联系江苏、广东等地,能让远游谋生的游子感受母语电影的沐浴。

开弓没有回头箭,前行途中不会一帆风顺,我们已积攒了足够的信心,因为我们曾经流浪,曾经欲哭无泪。今天我们有了“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”的豪迈。

结束语

正如电影《厉害了,我的国》所展示中各项伟大工程,没有祖国的强大和繁荣昌盛,民族语电影不可能乘上数字化风帆直上九霄通过卫星和网络传输在民族地区开花结果。写此文时,《厉害了,我的国》正在热映,也是电影局要求全国十一家民族电影译制中心加班加点译制《厉害了,我的国》的时候。我看到加了一个通宵班的阿西木呷血红的双眼和他拿出的翻译稿,很有些感动。而作为中心技术录音总监马建华一直在旁催“快!快!快”。重大题材影片,我们必须坚持快而不乱,又快又稳,又稳又好是做好这部片子的总基调。十年了,十年时光在岁月长河中只是弹指一挥间。但如果要讲好这十年的故事,每一部片子的译制都是一个独立故事。而我只能做到大概点滴的记忆,以此纪念过去的十年。

获得的荣誉

获得的荣誉

十年后的今天,民族语电影正在探索从乡间走向城市,去年西藏、内蒙已经做到《建军大业》民族语版同汉语片在城市同步上映。凉山倍感压力,因为在凉山彝族聚居的县还没有一家加入城市院线的数字影院,经济、消费、人口等原因没有院线前来。这也是我们未来十年探索和努力的方向,跟随凉山扶贫攻坚全面小康的到来,我相信逐步会有加入城市院线的影院诞生,随之我们的彝语也将会从乡村流动走进固定舒适城市影院。新时代人们对美好生活的需求是我们努力的方向,看到本民族语言电影已经是过去式,看好才是我们追求将来式。十年前我们译制《非诚勿扰》带着诚意来,十年后我们译制《厉害了,我的国》,如同展示我国综合实力展示我们十年的成长功力。庆幸我们成为凉山第一代数字电影的践行者,尽管我们不完美,尽管我们有的在这十年中退休或是其他原因调整了岗位,我们努力了,起码让凉山声音在祖国西南回响。

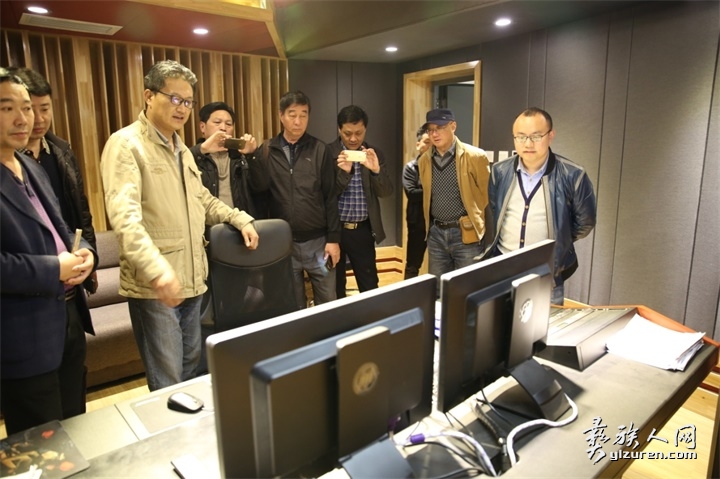

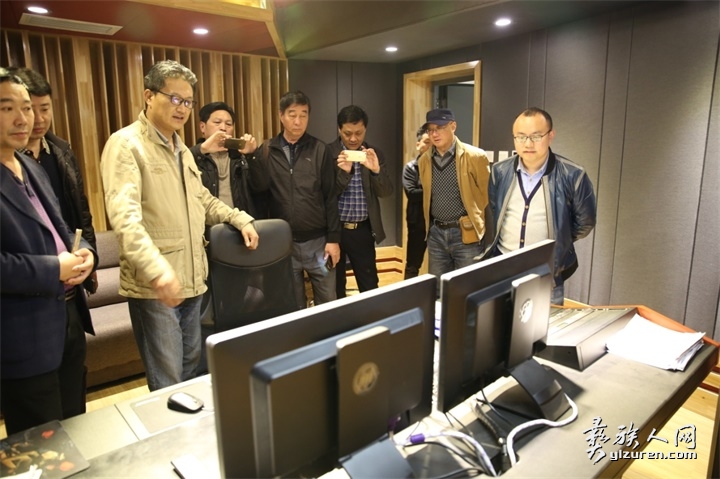

来自全国涉彝地区的电影主管部门的领导和农村电影院线的嘉宾在我中心实地考察。

来自全国涉彝地区的电影主管部门的领导和农村电影院线的嘉宾在我中心实地考察。

再过十年,想想都是美好的。设备更加高端,队伍更加专业,观众范围更大。那时我们很多同志都已光荣退休,民语译制成了美好的回忆。十年摸索有风雨有阳光,来路不孤单,因为有领导关心,有同事相伴,有同行相帮。十年后我们再出发,整装前行,我看见一路鲜花盛开…… 2001年,正是互联网兴起的年代,彝-人-网团队便确立了构建彝族文化数据库的宏远目标,初心不改,坚持走下去。

凉山彝族朋友久别重逢,表达意外之喜脱口而出的往往是“阿吧吧!你从天上飞来,还是从地下钻出来?”既有表达惊喜也有不可思议的含义在里面。2009年的冬天,在凉山民族电影译制中心发生了让老译制人觉得不可思议的事情。因为彝语电影实现了看不见摸不着的数字化译制,让多年从事电影胶片录音的吉克木果 目瞪口呆了好半天。没了胶片为载体反而画面更清晰声音更动听,让从事了几十年胶片电影译制工作的吉克木果们有一种白活了几十年的感觉。听说译制出了第一部彝语数字电影《非诚勿扰》好多老同志都来了。爱好摄影的山正元早早地背着相机来了,听着建华介绍译制流程和看了样片后,老山喜极而泣,甚至忘了拍摄。大家知道这是老山和凉山中心每位同志期盼了多少年的事情,此时此刻大家真正感受到了凉山民族语电影译制的春天来了。

建于上世纪八十年代初期的录音棚

说是好事连连一点不为过,2008年的秋天,凉山州人民政府根据事业发展方向和凉山实际,将原凉山州电影公司更名为凉山州民族电影译制中心,加挂凉山州农村电影放映服务中心,解决了多年悬而未决的体制问题。让民族语电影译制人丢掉包袱轻装上阵,正是摩拳擦掌的时候迎来了数字化时代。老山说他要好好写一篇文章,记录下这个好日子。后来,山正元采写的新闻《凉山彝语电影实现数字化译制》在多家媒体报道。

为了凉山民族语电影译制这一几代人为之奋斗,几级主管部门为之呕心沥血的事业不断代,让母语电影的甘露如山泉般源源不断地浇灌凉山父老乡亲的心田,加拉伍聂、马海马达、山正元、蒋明全、马建华、段学军、阿来呷呷等等一任接着一任干,一代接着一代来。马建华、段学军都是电影二代,在凉山电影最艰苦的时候有机会离开却选择了留下,可能就是一种父子连心的电影情结已经深入到两代人的骨髓,一种难舍难分荣辱与共的“凉山电影情结”已经挥之不去。就如当年彝语电影在彝家山寨放映后彝族同胞奔走相告“毛主席会说彝语!”欢呼雀跃的场面一样,凉山同其他十家译制中心一样赶上了好时候,让民族语电影插上了数字化的翅膀,翱翔在大小凉山村村寨寨。于是,牧羊归来的阿普因为有了新的爱好,不再贪念酒杯。丢下马食子,一句“看电影去了”让阿妈露出了久违的笑容。在脱贫攻坚一线“小康中国富美乡村”主题展映中,母语电影在新时代的中国伴随农村公益电影工程走进了川滇彝家山寨,像春风化雨般把党的恩情送到了千家万户。

溯源

1952年凉山解放,千年奴隶制被打破。凉山实现了从奴隶社会到社会主义社会的社会形态‘千年跨越’,枷锁被打破身体得解放。但心灵的解放还需要一个过程,因此,一场轰轰烈烈的民主改革在大小凉山展开。民主改革工作队从祖国的四面八方奔赴凉山,为更好地宣传党的民族政策工作队都配备了电影放映小分队。电影也就带着政治使命踏上了凉山这片古老而又封闭了千年的土地。

简陋的录音间

简陋的录音间当电影小分队伴随工作队挺进大凉山,克服山高坡陡沟壑纵深和土匪袭扰信心百倍开展工作之时,又遇到了一道必须攻克的障碍,那就是语言关。凉山自古以来就是个相对封闭相对独立有自己语言文字和独特民族文化的地方,也因此在奴隶社会沉睡了千年。解放之初,在大小凉山开展工作离开彝语寸步难行,工作队都配备了翻译。而电影小分队最初都是外来的汉族同志,和彝族观众无法沟通更无法让彝族群众看懂电影,甚至于出现过敌我不分令人啼笑皆非的现象。就这样党和政府为了民主改革的政策让彝族群众入脑入心,放映小分队都配备了懂彝汉双语的彝族放映员。开始在大小凉山彝族村寨进行映前宣传,映中口译对白,映后再次解释的彝语电影宣传普及工作。电影通过彝族放映员翻译解说逐渐被彝族同胞所喜爱,电影在彝族地区聚众功能开始得以显现。这就是上世纪五六十年代凉山电影领域同声传译,也是凉山民族语电影译制源流和启蒙。电影在踏上凉山这片土地就带有浓厚的政治和公益色彩,为凉山民主改革的胜利立下了汗马功劳。

大凉山不仅孕育多情的彝民族,同时也创造和培育了古老的彝文字以及光彩夺目的彝文化。伴随凉山解放党的民族政策的光辉照耀,千年的封锁和少数祭祀人员掌握文字的乱象被打破,学校如雨后春笋般在凉山大地落成,让古老的民族和古老的文字焕发了青春活力。同时电影队走村串寨放映电影如同一夜春风来千树万树梨花开,鼓舞着一批又一批彝族青年走向学校走出大山,走上了工作岗位参与到了社会主义建设的热潮中。后来从事多年电影译制电影发行放映的马海马达、加拉伍聂、山正元、李立子普、贾巴留牛等等,都是因为受电影启发走进学校毕业后回到凉山从事电影工作的。可那年月走出大山的很多彝族青年多少都有一种不解的彝语电影情缘,因为口译对白让他们看懂了电影,知道了大山外的世界更精彩。南京电影学校【后来被称为新中国电影的黄埔军校】毕业的段方舟、尹华忠,还是后来成为四川电影界专家的李贤、肖兴安等等,每每说到凉山电影最骄傲的就是培养了一批本土放映员,为后来凉山开展彝语电影译制做好了人才储备。

胶片时代的芳华

电话那一端是从事彝语电影译制翻译、管理十多载的原中央民族语文翻译局主任、译审加拉伍聂,听说今年是凉山彝语电影译制数字化十周年,想留一些文字资料时,老领导有些感慨万千。几十年过去,彝语电影已经实现数字化,几代人的努力没有白费,党和政府没有忘记数百万彝族同胞。电话那端甚至有些哽咽,我知道老领导是想起了凉山胶片译制时代的芳华,属于他们那代人的青春记忆......

口译对白到了一九七六年戛然而止,随着“文革”结束,凉山迎来胶片译制时代。一九七七年底,地处昭觉的原凉山州电影公司招录了第一批配音演员,从喜德县抽调加拉伍聂担任翻译,在四川省电影公司宣传科的指导下,成立了专业配音组,1978年译制出了凉山州第一批涂磁配音片《五朵金花》等十部影片。1979后,省民委、省文化厅三次下指标招收12名彝族译配人员。1983年拨款十多万元在西昌修建了录音厅、机房、排练厅,购置了全套录音设备,成立了凉山州电影公司译制科,为凉山彝族语电影译制工作顺利开展创造了条件。

自己动手装修的混音棚

自己动手装修的混音棚凉山是块多情的土地,滋养了多情彝民族古老的语言文字,一旦与银幕光影故事结合,就会碰撞出灿烂的火花。彝族乡亲亲切的称呼彝语电影为“我们的电影”。为了不负彝族父老乡亲的渴望看到彝语电影的需求,凉山州电影公司十分重视彝语电影发行放映,专门制定了一套奖惩办法:一是把译制片放映场次纳入整个发行放映业务中去,作为年终总结评比的条件之一;二是完不成任务扣发补助经费;三是对放映单位实行任务与奖金挂钩,每季度考核一次;四是对放映译制片的放映单位增发工作日补贴;五是对县级电影公司译制片放映成绩突出的实行单项奖励。对译制片的普及放映起到了积极的推动作用,在上世纪八十年代凉山自然环境恶劣,交通十分落后,转点线长成本高的情况下1981至1990年彝语电影放映场次逐年提高,年均放映7000余场,最高场次达到9000余场。为彝乡精神文明建设作出电影人的贡献。曾经在1981年出席“全国农村文化艺术工作先进集体、先进个人表彰大会”的昭觉县电影公司沙马俄木回忆到,那时候浑身有使不完的劲,背着放映机翻山越岭、日晒雨淋都不觉得苦,看见彝族老乡看到彝语电影后的喜悦,自己心里总是乐滋滋的,转点途中不知唱了多少山歌。在开篇说道的加拉伍聂,总是说他把人生中最好的青春年华献给了凉山电影,同时凉山电影也造就了他,让他成为彝学界的专家。他作词的彝族敬酒歌《苏木地伟》(远方的贵宾)就是在凉山从事彝语电影翻译和管理时期创作的,至今在大小凉山乃至全国传唱和流行。而他翻译的毛泽东《沁园春.雪》已成为彝汉诗歌翻译的经典。

2015年新装修的混音棚

2015年新装修的混音棚曾经意味着已经过去,但芳华却留在每个人的记忆深处。从事几十年电影管理如今已阴阳两隔的马海马达在晚年经常回忆,我不会翻译也不懂录音,但我招收和培养了一批优秀译配人员。骄傲之情溢于言表。美术出身的马海马达前辈晚年并不富有,甚至有些清贫,但大有两袖清风为凉山彝语电影的文人风范。

无论是还在坚持,还是已经调离。黄金十年都有他们辛勤的汗水付出。《乡情》获四川省民语译制“一等奖”;《咱们的牛百岁》获全国“优秀译制片奖”;《大凉山传奇》获全国“腾龙奖”等等。正如在上个世纪被凉山彝学界誉为“凉山毕克”,曾经获得“全国少数民族语电影译制先进个人”的阿来呷呷说,我们不该只记住获过奖的影片,更应该记住曾经为影片作出过努力的人。加拉伍聂、马海马达、阿来呷呷、曲目拉铁、伍达尔、吉克木果、徐云春、毛晓华、吉沙打萨、俄尔伍牛、果基阿芝、马海车都等等黄金十年有他们的青春芳华。今天胶片译制黄金十年虽已离我们渐行渐远,但是我们不能忘记,不然今天的数字化译制就成为无源之水,无本之木。

胶片时代的没落和坚守

上世纪九十年代初,伴随电影在文化领域一家独大局面在其他多种文化娱乐形式的冲击下岌岌可危,特别是社会主义市场经济的确立和进一步对外开放,面对港台和境外电影录像带流入大陆市场,中国电影从制片到发行放映明显毫无准备节节败退,电影发行收入从巅峰滑入了谷底。依托电影发行收入的凉山彝语电影译制大有“皮之不存毛将焉附”的感觉。事业和人员都陷入了何去何从的两难境地,有人选择了离开,有人观望和无奈,有人选择了坚守,有人主动勇挑重担。总之那个冬天不仅漫长而又寒冷,买断、分流、解散、重组等各种声音粉墨登场不绝于耳,作为全程参与者至今想来还会不寒而栗。直到1994年组织安排一个人的到来,事业才开始出现转机,那就是凉山电影行业的“部级劳模”,已经离开电影行业到党政部门任职的山正元同志,重新回到电影行业出任凉山州电影公司经理。上任伊始,山正元就提出克服多大的困难都不能让凉山彝语电影垮掉,不然我们就会成为民族的罪人。多次讲到,关闭彝语电影译制,不仅仅让数十人丢掉饭碗解散一个机构那么简单,而是我们放弃了一次民族语言文字平等的机会,关闭了一扇让彝族群众感知世界的窗口。并立即投入到了恢复译制生产和争取政策资金之中,体现了一个共产党人和民族干部的责任担当,停了两年的凉山彝语电影译制开始了艰难的复苏和发展。后来闲谈时我问过山正元同志,那时哪来那么大的勇气?他老人家说,实际当时心中也没有数,全凭多年积累“车到山前必有路”和“事在人为”的做事风格。他回忆刚到西昌时一个人住在单位招待所,单位工资没着落,妻儿还在雷波县又不好向家里伸手,几把面条度日,加之是雨季窗外雨不停的下他悄悄地哭过。那一刻他刻骨铭心地体会到了“男儿有泪不轻弹,只是未到伤心处”的境地。

配音过程中(冷文浩摄于2013.11)

配音过程中(冷文浩摄于2013.11)通过1994至1995年两年间的不懈努力,虽然没有彻底做到咸鱼翻身,却也似乎嗅到了春的脚步。1995年,凉山州电影公司知道甘孜、阿坝已经放弃了民族语译制,积极向省民委、省文化厅争取将省电影公司闲置的涂磁设备划拨凉山,在凉山建立四川民族语涂磁基地,得到了省民委、省文化厅的支持,1995年底涂磁设备落户凉山, 1996年11月成立“凉山州民族影视译制中心”与凉山州电影公司实行两块牌子一套人马,并在人员经费补助人平155元情况下,每年拨款10万元事业经费,事业和人员得到了相对稳定。政府投入很快得到了汇报,1997年译制的故事片《鸦片战争》和科教片《毒品的危害》在凉山禁毒宣传中发挥作用,在1997至1998年时间跨度一年禁毒电影宣传中跑偏了十余个彝族聚居县,并辅之广播、标语等双语宣传形式,使“珍爱生命,远离毒品”被部分族人所接受,成为当时凉山较大禁毒宣传活动,单位被省、州禁毒委表彰为“禁毒宣传先进单位”。时任凉山州州长马开明专门从州长基金中拨款2万元给予奖励。

不经历风雨,怎么见彩虹。付出总有回报时,1998年凉山彝语译制人看到了彩虹初现,在广州增城“全国民族题材电影骏马奖颁奖会上”凉山彝语电影《鸦片战争》、《孔繁森》、《毒品的危害》和彝语电视文献片《邓小平》获得了“骏马奖”,山正元、蒋明全、阿来呷呷获得了全国民族语电影译制先进个人。获奖数量列各民族语电影译制单位之冠。山正元和我参加完颁奖会回到成都时,省文化厅领导专门设宴款待我俩,说我们为凉山、为四川争了光。至今想来,广州增城之行幸福满满,第一次看到了广电部副部长赵实,看到了后来为民族语电影译制奔波呼吁落实政策资金的郑景泉、甘和平、高德芳等等。也从广州增城开始各译制单位结束了单打独斗,开始了抱团取暖,明确了奋斗方向,开启了联名向国家有关部门争取政策资金之旅。

配音过程中(冷文浩摄于2013.11)

配音过程中(冷文浩摄于2013.11)2000年7月,中共凉山州委考虑到山正元同志年龄原因调任当时凉山州文化局调研员,由我主持工作。在交接时,山正元语重心长地对我说,现在比过去困难少了,但还有许多困难和问题需要解决,只要积极向组织争取政策资金和团结依靠全体职工,紧紧抓住民族语电影译制和农村电影放映,以作为换地位,迟早会闯出一条路子。三十五岁的我就这样挑起了这副不轻甚至有些沉甸甸的担子。当时有部反腐题材的电影《生死抉择》红遍大江南北,没有放映场地,我们和放映单位合作给职工下达任务,取得不俗的票房,也挺过当年的难关。到2001年2月被组织正式任命,可以说是我人生一次艰难的抉择。2001年11月彝语译制片《生死抉择》获凉山州委、州人民政府颁发的“山鹰奖”。初步得到组织的肯定,我坚定了前进的信心,2002年承接“中英艾滋病防治彝汉双语电影宣传项目”在昭觉县杉木树乡实施,取得显著社会效益。在接受专家组验收和评估中认为是在民族地区开展艾滋病防治的有效经验给予高度评价。同时当年译制的电影科教片《预防艾滋病》在凉山各县“禁毒防艾”宣传教育活动中发挥重要重要。2002年凉山选送译制片《毛泽东与斯诺》和《宇宙与人》获全国“骏马奖。”

2004年在广电总局的关心支持下,凉山作为唯一一家州级译制单位实行DVCOM录像带译制时代,还获赠了新型转录设备。但由于各县缺乏资金支持放映不成气候。凉山农村电影“2131”工程,在2007年前只是零星行动。而真正开展农村电影工程,少数民族语电影落地是2007年后。也就是“2131”从部门工程到政府工程之后。正因为凉山多年的坚守为后来民族语数字化奠定了机构和人才基础,使数百万彝族同胞能享受到数字化时代的视觉盛宴。

数字时代的帷幕初起

“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”正是凉山彝语电影实现数字化译制的真实写照。在胶片时代后期摸爬滚打了十余年的凉山电影人感觉幸福来得太突然,有一些刘姥姥进大观园的味道。

配音过程中(冷文浩摄于2013.11)

配音过程中(冷文浩摄于2013.11)实际从农村电影2005年在浙江台州等地实行数字化试点开始,就有了春天的气息。在社会主义中国不可能让民族地区农村电影放映在数字化时代被落下一步,特别是与农村电影密不可分旨在体现党的民族政策的民族语电影译制不会被边缘化。全国各中心在内蒙高德芳的带领下积极向国家有关部门汇报争取,很快得到了广电总局的重视。在2008年召开的全国农村电影工作会上,各中心代表列席农村电影工作会的同时还专门召开了民族语电影译制工作座谈会,广电总局副局长赵实出席会议,认真听取各中心困难意见后就民族语电影工作作了重要讲话。那是2008年的初秋,北京天气秋风瑟瑟,一群从事民族语电影译制新老朋友齐聚北京离西客站不远的铁道大厦,一路风尘满怀希望。那时除了西藏、青海其他中心的日子都不好过。当然凉山、延边、黔东南三州比省区译制中心更惨。会前,电影局技术处处长丁立同志要求把困难和问题摆出来。会中,大家提得最多的就是政策、资金、数字化。平时一般不发言的我,或许是十多年苦难辛酸的碰发,或许是满脸笑容平易近人的赵实副部长给了我鼓励,我有一种从未有过的“机不可失,失不再来”勇气和冲动,把凉山情况、存在问题意见建议作了汇报。会后没得到发言机会的延边老蒋和黔东南老宋都说我说出了他们的心声,同样的事业同样的境遇心有灵犀一点通吧。总之通过2008年11月这次北京座谈会,民族语电影译制正式嗅到了春天的气息,后来发展也印证了这一点。也就在2008年11月,原“凉山州电影公司”完成历史使命被注销建制,“凉山州民族电影译制中心”正式闪亮登场并加挂“凉山州农村电影放映服务中心”。从经营到公益的转型,“民语电影”、“农村电影”成了中心主要任务。这是凉山州委、州人民政府结合凉山实际的一次改革,在全国民语电影译制州级单位中,首先完成了从“公司”到“中心”,从“企业”到“事业”的华丽转身。而落后的译制设备已经无力撑起译制任务和农村电影放映的需求,此时感觉“数字”取代“胶片”足步已经临我们越来越近。

2009年4月,国家资助凉山的126套数字放映设备(世纪经典)投入使用,开启了凉山数字电影放映的新篇章。数字放映设备一旦启用,声画效果胶片无法比拟,在农村放映中群众要求都放数字电影,画面发黄、声音质量不高的胶片电影差不多已处在“食之无味弃之可惜”的尴尬境地。而世居崇山峻岭的彝族同胞知道山下汉区开始放映数字电影后,要求看到数字电影的呼声越来越高,凉山彝语电影译制数字化已迫在眉睫。

台词校对(冷文浩摄于2013.11)

台词校对(冷文浩摄于2013.11)临近2009年8月的一天,具体时间已经记不清,终于接到了丁立处长从北京打来的电话,我中心有幸成为第一批民族语数字化译制单位。是州级译制中心唯一一个,接到电话后一股暖流遍布全身,特别舒畅。想一想,虽然有十多年苦难,但电影局主管民族语译制同志一直在我们身边,每一次的译制工艺改革还是译制设备更新资助从来没有忘记凉山这块曾经为中国革命作出过重要贡献的土地。也是因为电影局的关心,州委、州政府重视和民语译制界的相互鼓励,凉山彝语电影译制没有在风雨飘摇中凋零。

接到通知后,中心派马建华、李庆峰两位多年从事胶片译制录音工作同志进京参加培训和接收设备。设备到位后,中心投入10万元对原有录音室进行简单的装修改造,投入使用。马建华带领着李庆峰、黄捷两位同志进入到紧张的熟悉研究操作之中。开启了凉山彝语电影数字化喜悦与忐忑交织译制之旅。

一方新天地

数字电影电视刚作为新名词有些耳闻,却想不到数字化时代来得那么迅猛。2008年在北京开会,民语电影译制的各位代表还在生怕被数字化落得太远,却想象不到2009年的秋天数字化译制设备就已真真切切地摆在了我们眼前,凉山彝语电影译制人仿佛进入了秋天的童话,还有一些云中漫步的感觉。从外在看似乎什么也没改变,房子还是那个凉山电影人上世纪八十年代初为胶片译制搭建的那个录音棚,人还是那群人。甚至有人疑问“耍大刀的能使洋枪吗?”在质疑声中,学经济管理的马建华,从事胶片录音的李庆峰,从事电影放映的黄捷,经过两次短暂北京和内蒙呼贝尔培训,就走入了数字化译制世界。可能经历了太久的艰难和等待,如饥似渴地恶补数字设备知识。2009年的秋,在凉山西昌市三岔口东路173号的那座小院内,如果深夜还有间房的灯光未灭,那就是录音室,三个平均年龄已不再年轻的人在啃着厚厚工具书,操作着复杂的录音台。因为没有空调,一件大衣,甚至是一瓶小酒抵挡着月城深秋的凉意,而一杯杯浓茶驱走长夜睡意。就这样,临阵磨枪赶鸭子上架,开始了凉山第一部彝语数字电影《非诚勿扰》的译制工作。

新旧录音控制室对比

新旧录音控制室对比第一部就似第一次当父母的青年男女,喜悦而又手忙脚乱着。就是上世纪七十年代未就已经参加配音,后来又兼任翻译的译制部科长阿来呷呷,拿到《非诚勿扰》的电影台本后都有些莫名的紧张,就似小孩捧着一个易碎的东西,怕砸在自己的手里。特别要用彝语翻译出冯氏幽默那种透心的冷和对现实的自嘲,需要再三斟酌。我和阿来呷呷多次商量,要达到汉语对白的高度十分的难。大家十分投入,有一种感恩在心头需要尽快告诉大山,把来自北京的声音传播到山间地头,把党的温暖送到父老乡亲怀中。2009年冬天,凉山第一部彝语数字译制片《非诚勿扰》就这样呱呱坠地。尽管十年后的今天再回头看,录制技术显得粗糙,配音有不少瑕疵,但瑕不掩玉,是它开启了凉山彝语电影数字化译制的先河,如同当年胶片译制片《五朵金花》诞生一样,具有划时代的意义。

时任州文化影视新闻出版局局长付荣到中心调研,看了译制工作环境和数字电影译制片《非诚勿扰》片断后,高兴地说:“好好干,需要钱找我,不行我带你们去北京、去成都要。”付荣局长是个实干家,后来他为中心争取了不少资金,凉山中心正是在他任局长时期一步一步走出困境,渐入佳境。今天还经常开玩笑说,就如我们第一部数字化译制作品《非诚勿扰》一样,一切带着诚意出发就会达到光辉的彼岸。

现在宽敞明亮的翻译间

现在宽敞明亮的翻译间2010年起,凉山有了数字化彝语片看,国家广电总局电影局为进一步巩固和发展民族语电影译制工作,每年召开一次培训班(也是工作会),肯定成绩,指出不足,并请专家上课。借这一平台,内蒙、青海、西昌培训后,我们认识了后来对凉山彝语电影译制技术上帮助很大的八一电影制片厂高级录音师张磊老师。张磊老师甚至在西昌卫星基地拍片间隙,带着八一厂几位录音师到中心无偿培训录音人员。如果说凉山中心今日取得了些许成绩,离不开张磊老师等人的悉心教诲。到今天,中心录音人员遇到问题依然第一个想到的还是张磊老师。有园丁就会有春天,小草就会发芽。2010年,凉山放映彝语电影2325场,虽然还不能绿满山岗,但已经开启数字化彝语电影放映一方新天地。

数字花开别样红

2009年的仓促应战到2010年的摸着石头过河,终于摸着了数字化电影译制的一些门道。用几位老译制人的话说,就像一个人在黑夜里行走,终于盼来了黎明的晨曦。丁立处长在内蒙呼和浩特和青海西宁会上会下最多的一句:“同志们,数字化后不是一劳永逸,更要有危机感,落伍意味着淘汰”,这句话时至今日还在我耳边回响,也是这十年鞭策我们前行的警句。

工作人员参加培训

工作人员参加培训2010年8月,呼和浩特最美的季节,全国民族语译制培训班(工作会)在呼和浩特召开。听了时任电影局副局长毛羽的讲话热血澎湃,听了专家授课茅塞顿开的同时知道自己在数字化译制路上有几斤几两。内蒙电影译制中心同志没有参加培训会,当时内蒙民族语电影译制由内蒙电视台在做。我们见到高德芳主任是在会要结束的时候,老高从新疆参加一个电影技术会赶回来。记得建华和我离开呼市的晚上是老高请我俩吃的饭,然后送到机场,饭桌上说起甚至有些伤感,有时行业的竞争虽不见刀光剑影,看不见摸不着的内伤更可怕。也让我时刻想丁立处长强调的“危机感、紧迫感”,也许有了这两样,我们就能把事业紧紧抓在手上,放在心里,把它做好。

工作人员参加培训(钟玉成摄于2012.06)

工作人员参加培训(钟玉成摄于2012.06)2011年6月去青海西宁开会时,省广电局电影处处长周光向和时任州文化影视新闻出版局局长付荣交给了一项任务,就是要把2012年的全国民族语电影工作会(培训会)争取到西昌召开。在青海省局电影处副处长毛玉梅带着我和建华向电影局领导汇报,细说西昌的美,凉山的好,“彝海结盟”落实党的民族政策光辉典范等等,为全国民族语电影会落户凉山煞费苦心,打革命牌、亲情牌、风光牌。我们深知比起自治区,我们一个自治州的力量不能再小,也许是我们风雨飘摇时代的坚守或是大凉山真情的邀请感动了电影局领导,反正2012年的全国民族语电影工作会在西昌召开了。

听这个消息,从省局到州局,到我们中心都十分高兴,认为这是对四川、对凉山民族语电影译制工作的肯定和支持。兴奋又忐忑,兴奋是能请电影局领导莅临凉山,十一家中心兄弟姐妹相聚凉山,共话数字化译制互诉兄弟感情,忐忑的是怕办不好,影响了凉山乃至四川的声誉。州文广局局长付荣要求举全系统之力办好这次会议,省局表态有困难找省局,这才算吃了定心丸,中心同志就认真投入到前期准备中。

昭觉县四开乡集镇电影院放映彝语电影《无处藏生》

昭觉县四开乡集镇电影院放映彝语电影《无处藏生》前期北京派电影局技术处李波和洗印厂民语部主任王宜风到西昌、泸沽湖调研开会、培训、考察路线,回京汇报后确定日期,省局周光向处长、毛玉梅副处长前来检查会议筹备情况。万事俱备只欠东风,至今想来略微遗憾的是本来定在西昌邛海边凯旋宾馆的会,由于成都军区临时有会在宾馆开,作为部队宾馆,我们只能临时选择在西昌城内茗仁酒店召开。

会议在6月底准时召开,会上电影局毛羽副长作了热情洋溢的讲话,是我平生认为最受鼓舞的一次会议讲话,应该是毛羽副局长的讲话水平加上在凉山再加上我全过程参与了会务,造就了这次永生难忘的记忆,不管过了多少年,2012年6月还会一帧帧在我脑中显现……

2018年艺术节期间在月城广场放映彝语片《战狼》

2018年艺术节期间在月城广场放映彝语片《战狼》如果没记错,“为民族而译,为放映而译”是毛羽副局长在西昌提出的,时至今日这一倡导一直是我们工作的指针。会议培训之余的邛海边、泸沽湖畔村庄农村电影调查后的篝火旁,兄弟姐妹舞蹁跹,不管眼睛说了多少话,相聚美好的时光总是短暂的,离别的夜晚匆匆而来,尽管我们吼哑了嗓子,舞酸了双手,时光还是在酒杯间悄悄溜走。

为尽快落实“为民族而译,为放映而译”的号召,2012年7月,我们在西昌召开了第一次“川、滇彝语电影发行协作会”,邀请四川乐山、雅安、攀枝花、宜宾和云南丽江、楚雄、红河等地院线齐聚西昌邛海边,共商彝语电影发行事宜。也就是在2012年,凉山彝语电影走出了凉山,插上数字化翅膀翱翔在横断山南麓和云贵高原,换作是胶片时代是不可想象的。也是在2012年凉山彝语电影发行首次突破一万场,达到13360场。因此,我们常说,2012不是“世界末日”而是凉山彝语电影数字花开的日子。

2011年在普格县马洪乡放映彝语片《举起手来 》(钟源摄于2011.02)

2011年在普格县马洪乡放映彝语片《举起手来 》(钟源摄于2011.02)花儿一旦绽放,必然会打扮出艳丽的春天。凉山彝语电影在农村电影同仁的帮助下,走出了凉山,走出了四川。“立足凉山,辐射四川,放眼全国”的彝语电影发行战略初偿胜果。2014年彝语电影发行突破2万场,2017年突破3万场。当其他中心紧跟“一带一路”走出去战略译制作品纷纷走出国门时,由于境外没彝族聚居地,我们的“走出去”就是走出大凉山,走出四川,去年山东专门为在山东打工的彝族同胞放映电影,送慰问品,让远在他乡的同胞倍感温暖。今年我们还在联系江苏、广东等地,能让远游谋生的游子感受母语电影的沐浴。

开弓没有回头箭,前行途中不会一帆风顺,我们已积攒了足够的信心,因为我们曾经流浪,曾经欲哭无泪。今天我们有了“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”的豪迈。

结束语

正如电影《厉害了,我的国》所展示中各项伟大工程,没有祖国的强大和繁荣昌盛,民族语电影不可能乘上数字化风帆直上九霄通过卫星和网络传输在民族地区开花结果。写此文时,《厉害了,我的国》正在热映,也是电影局要求全国十一家民族电影译制中心加班加点译制《厉害了,我的国》的时候。我看到加了一个通宵班的阿西木呷血红的双眼和他拿出的翻译稿,很有些感动。而作为中心技术录音总监马建华一直在旁催“快!快!快”。重大题材影片,我们必须坚持快而不乱,又快又稳,又稳又好是做好这部片子的总基调。十年了,十年时光在岁月长河中只是弹指一挥间。但如果要讲好这十年的故事,每一部片子的译制都是一个独立故事。而我只能做到大概点滴的记忆,以此纪念过去的十年。

获得的荣誉

获得的荣誉十年后的今天,民族语电影正在探索从乡间走向城市,去年西藏、内蒙已经做到《建军大业》民族语版同汉语片在城市同步上映。凉山倍感压力,因为在凉山彝族聚居的县还没有一家加入城市院线的数字影院,经济、消费、人口等原因没有院线前来。这也是我们未来十年探索和努力的方向,跟随凉山扶贫攻坚全面小康的到来,我相信逐步会有加入城市院线的影院诞生,随之我们的彝语也将会从乡村流动走进固定舒适城市影院。新时代人们对美好生活的需求是我们努力的方向,看到本民族语言电影已经是过去式,看好才是我们追求将来式。十年前我们译制《非诚勿扰》带着诚意来,十年后我们译制《厉害了,我的国》,如同展示我国综合实力展示我们十年的成长功力。庆幸我们成为凉山第一代数字电影的践行者,尽管我们不完美,尽管我们有的在这十年中退休或是其他原因调整了岗位,我们努力了,起码让凉山声音在祖国西南回响。

来自全国涉彝地区的电影主管部门的领导和农村电影院线的嘉宾在我中心实地考察。

来自全国涉彝地区的电影主管部门的领导和农村电影院线的嘉宾在我中心实地考察。再过十年,想想都是美好的。设备更加高端,队伍更加专业,观众范围更大。那时我们很多同志都已光荣退休,民语译制成了美好的回忆。十年摸索有风雨有阳光,来路不孤单,因为有领导关心,有同事相伴,有同行相帮。十年后我们再出发,整装前行,我看见一路鲜花盛开…… 2001年,正是互联网兴起的年代,彝-人-网团队便确立了构建彝族文化数据库的宏远目标,初心不改,坚持走下去。

/ Recommendation

/ Recommendation

/ Reading list

/ Reading list