1940年,穿行于大凉山彝人禁地

20世纪上半叶的凉山彝区在当时是禁区,很少有人能够成功地渗透进去。在上世纪50年代实行民主改革以前,大小凉山的彝族地区一直都保持着特殊而原始的奴隶制社会形态。那时候,除了安宁河谷和交通沿线有汉人居住以外,整个凉山彝区都处于极度封闭的环境之中。如果是在布拖、美姑这些彝族的腹心地区,非但外人进不去,连地方政府甚至中央政府的军队、官吏也都进不去。因此,当时的外国人把凉山彝区称之为“独立倮倮”。

一个大胆的想法

俄国人顾彼得(Peter Goullart,1901一1975)前往大凉山探访独立的彝人王国的想法,是他在1940年以特派员身份在打箭炉(今康定)发展和组织工业合作社期间形成的。

那时他初到西康,雄心勃勃地想在这块鲜活的处女地上,帮助当地的汉人与康巴藏人建立起一个有利于发展现代工业和经济的合作组织。然而,当地政府官员之间和军阀派系之间错综复杂的势力纠葛,使得这位单纯的理想主义者尤所适从,烦恼重重,乃至一事无成。经过一番徒劳无功的努力之后,终于在一位同情他的处境的西康省政府官员的“点拨”之下,才恍然大悟于中国官场的现实。于是,他决定以一种置身事外的态度远离当地政治,一心放在对西康各民族的民俗考察和探险旅行之中。

在苏格兰传教士坎林汉姆的介绍下,顾彼得先后结识许多在打箭炉逗留的外国人,包括以一部《藏人言藏》而闻名于世的英国藏学家孔贝,并且在孔贝那里学习藏语。而结识的当地名人中,则包括著名的理塘大活佛、德格大喇嘛、打箭炉最大锅庄的女主人瓦萨哈伯夫人,以及一些显贵的大土司,等等。

有一次在坎林汉姆家,当顾彼得听说在打箭炉以南的那些山脉背后,居住着“最强大也是最神秘的民族彝族”时,不禁一下子叫了起来:“是彝人呀!hellip;hellip;我在《三国演义》和中国西部的史书中读到过有关彝族的内容,没想到的是,他们居然会离得这么近!”这时候,一个大胆的想法左右了他的身心:如果能够成功地穿越这块尚未被外界所知晓的地区,能够结交一些神秘的彝人朋友,那将是一件多么奇妙的事情啊!用不着到藏区去寻寻觅觅,在彝人那里,也许就能够找到一个真正神奇而自由的香格里拉!

从此,探访彝人区的想法牢牢地控制了顾彼得的心神。其后,他加入了一支前往打箭炉西南木雅藏区的旅行队伍。在木雅贡嘎的贡吧喇嘛寺附近,顾彼得的藏语老师土登用手指着一条驿道,说这条路通往木里和云南,而到木里的必经之地八衣绒和九龙,恰好就经过彝区。顾彼得闻言大喜,立刻就想让这支旅行队伍转道前往他心仪已久的彝区,然而深知路途艰难的土登告诉他,这一次肯定是不行的。“我们必须做好充分的准备,然后加入一个很大的、武装精良的商队。这条路要通过乡城的地界,那里有人躲在贡嘎岭的崇山峻岭之中,如果不留下买路钱,没人能冲出他们的包围圈,只会被抢或被杀。”见顾彼得一脸失望的样子,土登安慰地补充道:“如果你真的很渴望去找彝人,最好的选择是从这道雪岭后面的另外一条路,即从打箭炉的南面过去,因为你至少可以不必跟藏区的强盗和傲慢的木里王打交道。”

回到打箭炉后,顾彼得怀着前往彝人地区探险的强烈愿望,一边继续与当地官员们周旋,一边等待着前往彝区的机会。直到有一天,他在打箭炉的集市上遇到了一位卖鸡的、自称是来自彝区且与彝人部落有很深交情的汉族青年李志召,事情才有了真正的眉目。

二十世纪初之凉山

神秘的彝人区在当时是禁区,很少有人能够成功地渗透进去。在上世纪50年代实行民主改革以前,大小凉山的彝族地区一直都保持着特殊而原始的奴隶制社会形态。那时候,除了安宁河谷和交通沿线有汉人居住以外,整个凉山彝区都处于极端封闭的环境之中,别说是顾彼得这样的外国人,就是一般的汉人也不敢涉足这块神秘的彝人领地。如果是在布拖、美姑这些彝族的腹心地区,非但外人进不去,连地方政府甚至中央政府的军队、官吏也都进不去。因此,当时的外国人把凉山彝区称之为“独立倮倮”。

据著名的民族学家李绍明先生的研究,“倮倮”是1949年以前对彝族人的称呼。过去说的“夷人滋事”,主要是指奴隶主抢夺掳掠行人或周边地区的人口和钱财。不仅是汉人,彝区周围的其他民族如苗人、傈僳人、藏人都深受其害。正是因为这个问题,凉山从明代开始就很有名,叫“巴布凉山”。朝廷通常对巴布凉山是谈虎色变,明、清两朝都对此采取了围堵的办法,在骚道的沿线设立了营、汛、塘、堡这些机构,加以防范。但是1840年鸦片战争以后,中央王朝内忧外患,军力空虚,再加上当地驻军本身的腐朽,拿军队的枪弹去换取彝人的鸦片,助长了彝族奴隶制的发展。到了清末,局面不可收拾,几乎成了化外独立的彝人王国。

由于汉人和其它人一进去就沦为奴隶,难以脱身,所以历来关于凉山彝族的社会制度一直没有详细的记载。19世纪末20世纪初,陆续有外国人对凉山彝族社会发生了兴趣,一些探险家曾进去探险,其中有的是学者,有的是军官。1890年法国奥尔良亲王率领一班人深入大凉山腹地探险。1906年法国的多隆(nollone)少校带了一个考察队由西昌进入凉山彝区,有过短暂的停留,写了一本叫《彝藏禁区行》的书。1908年,一位以大胆冒险著称的英国陆军中尉布鲁克(Brooke),在带领一小队人马进入到现在美姑县境内的牛牛坝核心地带时,被彝人阿侯家支的头人阿侯拉波所杀,引起了很大的外交纠纷。这便是轰动一时的“布鲁克事件”。

解放以后,“布鲁克事件”被解释成为凉山彝族人民自发的反对帝国主义侵略事件,但是,据李绍明先生后来深入凉山美姑县牛牛坝的专项调查来看,事件的真相却与此大相径庭。

原来,布鲁克一行经过千辛万苦到了牛牛坝以后,有两个黑彝头人私下谈论说,这个高鼻子蓝眼睛的人不象我们的人,于是问他是哪里人?布鲁克带有两个翻译,他说英语,然后一个翻译把英语译成汉语,再由另一个翻译译成彝语。他回答说,我从遥远的英国来。当时的彝族人哪里有“英国”这个概念啊?!于是第一个翻译就译成“我是从很远很远的天那边来的。”而经过彝语转译,味道全变了,成了“我是从天上来的。”于是,一个彝族头人说,这家伙说他从天上来的,看起来他确实和我们不大一样啊。另一个头人与他打赌说,他说他是天上来的,你敢不敢把他杀了?对于天生傲骨的黑彝头人来说,他是永远不会向任何人示弱的。于是他拔出刀来,向布鲁克的头上砍下去。布鲁克军人出生,闪身左手挡住刀刃,没被砍死,右手拔出枪来回击,打伤了挥刀砍他的黑彝头人阿侯拉波。这时,头人旁边的侍从们蜂涌而上,转眼之间,布鲁克和他的随从们便命丧于彝人刀下了。

自“布鲁克事件”以后,外国人再也不敢进彝人区去了。清朝政府为了向英国政府交待,也为挽回颜面,于是派四川总督分兵两路围剿牛牛坝。其一路从西昌进去,另一路从雷波进去。然而大军进去以后,彝族人就迅速消失在崇山峻岭之中,再也找不到了。清军四处围剿,烧毁许多简陋的空茅屋后,便对外宣称打胜了,大军退出了彝区,留下了一部分军队,驻守在几个核心据点里。

这一进剿的后果,直接导致1910年(宣统二年)在大凉山腹心区建立了昭觉县。“昭觉”就是昭之觉醒的意思,当然是希望彝人不再以武力挑衅中央政府的权威。然而,昭觉县建立后不久,就发生了辛亥革命,于是县府又撤出来了。在昭觉县成立的一年时间里,修了一圈城墙,一个县衙门,还撰修了一部县志。

但是整个凉山彝区的情况,直到上世纪50年代民主改革以前,依然没有什么实质性的变化。

短暂的黑马之行

结识李志召只是顾彼得探访彝人区的前奏。当资深的传教士坎林汉姆得知顾彼得就要与李志召结伴前往彝区时,便把汉彝之间过渡地带富林的地方军阀、川康边防总司令羊仁安介绍给他。这位羊司令是顾彼得将来深入彝人王国探险的关键性人物。此人是当时中国军阀中少见的既有胆略、又有前瞻性眼光的人物。也许是在“羊”姓家族中,都含有部落血统的缘故吧,总之羊司令对彝人十分友善,能够体谅和公平对待他们,因此也受到了彝人的尊敬。

1939年1月,刘文辉成为西康省第一任省主席之后,对彝人部落的势力便开始了严厉的打击,一个彝人首领岭王也因此被杀。为此,羊仁安极其不满刘文辉对彝人的暴行,于是不顾刘文辉在西康省一手遮天的权势,毅然将彝人岭王的儿子岭光电收为义子,并将他与其表兄曲木藏尧送往南京的中央军校学习,以期对彝人将来接受现代文明铺下道路。正因为与彝人的亲密关系,羊仁安一直是刘文辉和西康政府的眼中钉,为此曾多次遇险,幸而每次都化险为夷。以此缘故,羊仁安从不到西康省府打箭炉去,也不取道南边到西昌去,即使有紧急事情召他前往,他也置之不理,始终像一个土皇帝一样龟缩在自己认为最安全的老巢内,直到1951年大势已去,被新的人民政权镇压。

李志召的家住在今汉源县富庄镇境内的一个山谷里,他的父亲是当地袍哥的秘密眼线,跟深山里的彝人也很有交情。顾彼得先是拜访了李志召一家和四周的邻居,逗留了几天之后,在李志召父亲的指点下,他放弃了那条看起来只有一山之隔,却艰险陡峻、豹子出没的道路,而是在李志召的陪同下穿过富林镇,从黑马一线绕道进入野沙坪高地的彝人村寨。

顾彼得与羊司令的第一次会面非常具有戏剧性。当他与李志召在富林城里被一个军官带到一座大公馆里住下时,公馆的主人富林军阀羊仁安司令,正与一班戏子们在街上的老茶馆里演习唱戏。在著名的《彝人首领》一书里,顾彼得写道:

当我们沿街往上走时,突然听到一阵大铜锣的响声和中国戏曲高亢的曲调。那个茶馆宽敞洁净,我看到的第一样东西是一面从天花板中央倒悬下来的大铜锣。一个身材高大的人,穿着灰黑色的长衫,脚登黑缎面的鞋子,站在几个人的面前神情专注、声音响亮地唱戏。我们在靠墙的一个空长凳上坐下,他看到我们进来,并不急着唱完,五分钟后他的唱段才告结束。有人猛地敲了一下铜锣,铜锣响亮的音符使整个房间充满了柔软光滑的金色之声。看到这个身材高大的人向我走来,我连忙站起身来向前鞠了一躬。

顾彼得受到了羊司令及其夫人的热情款待,并且很快就成了家宴上的坐上宾。第二天在集市上,顾彼得终于第一次见到了真正的彝人;而李志召就像面对一个小学生一样,给他上了有关与彝人如何打交道的第一课:不要像那样盯着他们看……永远也不要去顶撞他们,否则你会被刀捅或是被剑刺穿,彝人比其他任何人更喜欢友善的姿态......

从富林到黑马要经过很长一段大渡河峡谷。深受中国道教“天人合一”思想影响的顾彼得,对于多次旅行中陪伴他的大渡河情有独衷。他给大渡河取了许多名字,譬如“老朋友”、“眠江的情人”、“公主”、“绿色巨蟒”等。他在书中说:“我在别的地方从没见过这么奇特的河流,如此充满活力和富有个性。她确实是活生生的一个人,有着自己的愿望和自己的生存方式,我有一种神秘的冲动,那就是凝视着这条河直到永远,坐在她身边,甚至与之倾谈。在中国所有河流中,如果扬子江是皇帝的话,那么大渡河就一定是一位最高贵的公主,美得难以用言辞来形容,她就像普契尼那幕不朽的歌剧图兰朵中的公主一样,高深莫测、任性和对敌人残暴。”

藏身于险恶大山深处的村寨黑马,是川南神秘帮会“哥老会”的秘密大本营。在这里,顾彼得结识了哥老会的大头目“黄大哥”,并与之建立了很好的友谊,为他以后在西康边区的活动提供了不少方便。从黑马爬往更险峻高耸的山岭,约半天的行程,顾彼得和李志召终于来到了野沙坪高地上的彝人村寨。这里居住的都是一些“白彝”,他们在高原深处的黑彝与河谷城镇中的汉人之间,扮演着贸易中间人的角色。顾彼得认识了平生的第一个彝族朋友科雷,尽管这是一位很贫穷的白彝,但他们的相处,依然是在通宵达旦的狂饮大醉中度过的。

在野沙坪住了两天,顾彼得便与急于赶回黑马与父亲见面的李志召分手,由一位彝族老人作向导,从另一条野兽出没但风光绝伦的小路返回了打箭炉。在原始森林里,一头豹子从他们面前仅5码远的地方安然走过;而与一头庞大野牛的狭路相逢,更令他与向导都惊出了一身冷汗。

虽然黑马之行已经是顾彼得走过的最艰难的路了,但对于那个深入神秘的彝人王国的梦想来说,这仅仅是一场短暂的演习,一出好戏刚刚拉开的序幕。

初识岭光电

黑马之行约半年之后,心有不甘的顾彼得再次在李志召的陪同下来到了富林。正巧第二天要举行隆重的赛马会,辖区内所有的彝人都会云集在这节日般的盛会之中。在羊公馆的晚宴开始时,羊仁安司令让紧挨着坐在他身边的一位青年军官站起来,然后笑容满面地向顾彼得介绍:“来见见我的干儿子岭光电。”羊夫人则举起酒杯补充道:“他是田坝的倮倮王。”

顾彼得深知,这是自己是否能够实现梦想的最关键的时刻。在接下来的几次拜访中,他以自己笃实诚恳的谈吐和自然率真的个性,很快便赢得了这位年轻的彝人首领的信任。

岭光电是这位彝人首领的汉族名字,他的人民则称他为“兹莫慕理”,即慕理土司。慕理土司属于岭(Len)氏家支的一支,在当地最有势力。慕理土司的父亲是彝人首领中的先知者,他率先致力于对年轻彝人的现代教育和培养,并曾亲自把现代教科书翻译成彝文。慕理土司继承了他父亲的事业,与表兄曲木藏尧西康南部最显赫的曲木家支的继承人同时毕业于南京中央军校。这两位年轻的彝人首领深知,古老的彝人要在这变幻无常的时代生存下去,就一定要实行现代化。为此,他们热衷于引进现代医药,学习现代科技,开展现代军事训练,以图民族强盛,不受省里军阀的欺侮。

此时的岭光电,身兼羊仁安司令委任的“彝务大队长”和慕理土司的双重身份。正因为身份的特殊性,他才在自己的领地内成功地进行了一系列改革:设立医院、开办教育、提倡新风、禁食鸦片、限制酗酒、鼓励农耕,等等。

有趣的是,由于传统彝人信巫,岭光电为了使普通彝人接受现代医药,便发明了“神药两解法”,即利用自己的权威召集当地巫师,传授给几种特效药的使用方法,规定他们在为病人念经念咒前,必须先给病人服药方可。同时,他在领地内大办现代教育,把自己的私宅捐出来办起了一所斯补边民小学,强征彝人子弟入学,学习汉文和彝文知识。入学者免交学杂费书籍费用,毕业后以直接补助或间接贷粮取息补助的方式,送入公费学校深造。从1937年办学到1950年彝区解放,岭光电的斯补小学共培养出了小学、中学、专科生近200名。

这些新一代的彝人精英在当时文化极其落后、连汉语都无法通行的凉山地区,显得弥足珍贵。1950年以后,岭光电一家受到较好的政治待遇,曾任四川省民委参事室参事,并于1985年当选为四川省政协委员。

在与顾彼得的会晤中,岭光电极大地满足了这位笃信中国道教的俄国人对神秘的彝人王国的强烈好奇。这时顾彼得才知道,原来真正的彝族都是贵族,即他们自己所标榜的“黑骨头的贵族”,就像英国贵族自认为自己是“蓝色血液的贵族”一样,绝不与贵族圈子以外的人通婚。在大凉山各个黑彝世袭的独立领地内,位于权力顶级的是“兹莫”,下边则控制着几个同样拥有世袭领地的独立的家支。由于彝人社会没有形成城市,也没有统一的集权中J臼,因此许多家支之间常常为土地、奴隶和财物等进行战争。除非面临着整个种族的生死存亡的危急的关头,这时才会召开有所有彝族贵族参加的大会,公推出一位临时的大首领,来领导全族共渡难关。

黑彝是天生的武士,也是天生的牧人。他们认为农耕和商贸等活动是卑下的工作,不适合黑彝贵族来做,这些活儿都交给农奴和奴隶来做。而一般所谓的白彝,往往都是从汉人、羌人等邻近的地区中招募或掳掠过来的。他们被禁止使用自己的语言,两代人之后,除血缘以外的生活方式几乎完全是真正的彝人了。这些沦为奴隶的人或许在几代之后,由于忠诚和勤勉得到贵族领主开恩,可以成为完全的自由民。而黑彝家支之间常常发生战争,有些农奴也因自己的领主被打败迁徙或完全覆灭而获得了自由。这些自由民生活在封闭的黑彝贵族领地和开放的周边民族之间,成为黑彝贵族与外界勾通与交流的中介。

当然,顾彼得与岭光电的亲密交往,并不仅仅是为了获得这些有关彝人的知识;更重要的,如同他后来如愿以偿的那样,他终于得到了慕理土司的允诺:可以穿越独立的彝人王国前往西昌了。

在慕理土司的领地在顾彼得上路之前,慕理土司建议他买一些绣花针线、火柴之类的日用品,拿这些作为礼物送人,既花钱少又最受深山里的彝人欢迎。同时,土司还忧心忡忡地告诫他,在彝区要像平时一样礼貌待人,谦虚谨慎,不要表现出任何优越感。尽管他遇到的彝人可能很穷,但举止一定要得体,永远不要去摸别人或在问候时拍别人的背部。还有,摸到一个彝人的头发即意味着死亡,因为彝人的发髻是神圣的,神灵是通过头发与人交流的。

因为这是在真正危险的独立彝区穿行,所以顾彼得的老搭档李志召临阵退缩,约定在一个月以后走官道到西昌与他汇合。顾彼得和土司派来的两个侍卫一起,从富林翻山越岭走到慕理土司的官衙所在地田坝,经过了两天时间。

第一天,他们有惊无险地迎面遇见一群盛装艳丽的黑彝女子,两个侍卫吓得大气都不敢出,而顾彼得绅士般的鞠躬让路,竟赢得了她们的好感。后来侍卫告诉他,这些高贵美丽的女子可能来自另一个敌对的家支,幸好没有男人护送,不然麻烦就大了。他们在一个山崖下跟几个穷人挤在一间木板屋里过夜,周围老虎的咆哮声令他们胆战心惊,以致彻夜都不敢熄灭髯火。第二天,附近温泉边上许多碗口大的老虎掌印更把这一行人吓得半死,一只老虎在一个小时以前还在这里逗留,它的脚印消失在路边齐人高的茅草丛里。谁知道这位森林之王是不是还潜伏在附近,伺机给某个倒霉鬼以致命的一击!直到中午走出了密林,他们才在空旷的草坡上松了一口气。下午,眼看着翻过最后一座山就到田坝了,但远处白色的大悬崖洞穴处,数十只豹子上窜下跳地嬉戏玩耍,也让顾彼得差点吓瘫在地。好在经验丰富的侍卫告诉他,豹子不会攻击走在一起的成年人,只攻击小马驹、小猪、小牛和小孩,但如果你是单独走的话,可能早就被它们吃掉了。

黄昏时分,他们来到了田坝。令顾彼得失望的是,这里除了一座庞大的汉式寺庙和周围几幢低矮的房屋外,根本看不到任何城镇的影子。他被慕理土司聘来教书的王先生夫妇安置在寺庙旁边的校舍里过夜。第二天,顾彼得被一阵孩子的喧闹声吵醒,仔细一听,其中有笑声、尖叫声,也有七嘴八舌吟诵汉字的声音。

这里有一百多个前来上学的彝人孩子,他们的发髻和包头让顾彼得想起了蘑菇或者萝卜。当他用自己的俄罗斯大鼻子在两三个孩子的小脏脸上亲了一下之后,孩子们纷纷挤过来亲他,整个教室里响起了一阵惊奇的欢乐的声音。他把这些孩子叫“我亲爱的小蘑菇们”;而放学的时候,孩子们蜂拥着围过来与顾彼得亲吻告别,更令这位终身未娶的外国人眼眶潮湿,内心充满了父亲一般温暖的慈爱。

在田坝的几天里,顾彼得探访了土司官署的方方面面,会见了慕理土司的“总理大臣”、参观了田坝的商品集市,并为进一步的大凉山之行准备了马匹和物资。最后一天,他还接受了慕理土司的堂兄折哈土司岭正邦的邀请,在那里受到了黑彝贵族们极为隆重和盛大的款待,度过了在田坝最难忘的一天。

仿佛行走在欧洲中世纪的乡村里

走出了慕理土司的领地,进入荒凉而深邃的大凉山地区,慕理土司颁发给顾彼得的那张“通行证”便显得轻若鸿毛了。大凉山中的黑彝没有统一的首领,都是各自居住于自己的城堡之中,形成与世隔绝的独立王国。深受道家思想影响的顾彼得,一路上显得格外自在,陶醉在这陌生而神奇的山川河谷之间,不断赞叹着自然造化那无边的伟力、神秘的和谐;而他的护卫阿拉马兹(慕理土司派的另一位护卫阿卡扎克早在去田坝的路上就因病留在当地了),一路上却显得谨慎有余而轻松不足。每当看见了彝人城堡,顾彼得想前往进行友好访问时,阿拉马兹总是用他那惊恐万状的眼神阻止了他的想法,并且总是拉着马匹很快从隐蔽处绕道而行。面对孩子一样充满了新鲜感和好奇心的主人,他不断地提醒顾彼得整个旅程的危险性。被那些黑彝抓捕为奴不是一种假设,这种残酷的可能性始终贯穿于全程。尽管周围有宜人的风景和天堂般的宁静,但谁也不敢保证这宁静背后的风暴就永不到来。

虽然阿拉马兹小心地避开一切与彝人直接面对的可能性,但他们一路上,仍然接二连三地与成群结队的彝人迎面相遇。

与两位优雅高贵的黑彝女子和她们的护卫相遇,打消了那位胆小护卫给顾彼得制造的恐慌气氛。顾彼得用优雅而礼貌的方式向对方鞠躬问候,对方也报之以同样的优雅与礼貌。这让顾彼得感到轻松愉快。此后,虽然阿拉马兹一再警告和恳求他不要再开口说话,但每次遇到彝人,他都会用一个微笑或者微微的鞠躬来向对方致意,而对方无一例外,也都报之以友好的问候,甚至停下来问他们要上哪里去、需不需要帮助等问题。

在一个小湖泊边上,他们被一位高贵的黑彝骑士和一队护卫赶上了。这位长着“典型的罗马人面孔”的骑士目光如炬,英俊不凡。当顾彼得与他互相鞠躬之后,这位骑士的目光越过顾彼得,开口向那位已被吓得面无人色的阿拉马兹询问他们的情况。这位可怜的小兵结结巴巴地回答完问题,然后,骑士转过身来,露出“完美而洁白”的牙齿,微笑着对顾彼得说话,阿拉马兹毕恭毕敬地翻译道:“这位大人希望知道他能否对您有所帮助。”当顾彼得摇了摇头,并表示感谢之后,骑士向他鞠了一躬,然后翻身上马,再一次挥手致意,然后带着他的队伍远去了。阿拉马兹激动得连连叫道:“啊!一个大兹莫!一个真正的彝人首领!”而顾彼得则突然意识到,他以前对彝人的看法已发生了极大的变化。他感到自己已经来到了聪明绝顶、有着良好教养的、高贵的人们中间,“是省里的汉人把他们给抹黑了,汉人厌恶彝人,同样也被彝人所厌恶……之所以存在这么大的敌意,是因为前者想征服后者,汉人想把他们的官员和文明强加给彝人。”

在这天下午,顾彼得被峡谷对面农庄里一位彝人歌手的歌声迷住了。这位男高音的演唱让心潮澎湃的他想起了俄国作曲家鲍罗庭的作品。他在《彝人首领》中写道:

这位彝族歌手一开始歌唱就是辉煌的高潮,就像在一个大银铃上重重地敲了一下,声音渐渐地减弱,就像敲在一串彩铃上一样。这就是彝人唱歌的风格。靠这种力量,美妙的声音才能传遍旷野。如果没有一丝颤音的暗示,天鹅绒般的音质和钻石一样清澈与纯净的声音令人难以置信,而且他是用怎样的激情在演唱!

此刻,顾彼得仿佛置身于几个世纪以前英格兰亚瑟王的时代或法国女皇伊琳娜生下雄心勃勃的理查的时代。尽管城堡的结构和人们服饰差别很大,但乡村的场景是一致的。那些贵族男爵们骑在马背上从一个城堡到另一个城堡;而美丽高傲的女士则由全副武装的骑士们护送。他们的举止和习俗是如此相似,连面对陌生人的猜疑眼神都是一致的。

那是只能在欧洲历史题材的电影里才能看见的情景。而顾彼得此时正像做梦一样以自己的血肉之躯亲历其间。他感到自己就像那个时代里一个谦卑的修道士,正手捧福音书从一个首领的领地,缓缓地走到另一个首领那里。

黑彝贵妇人

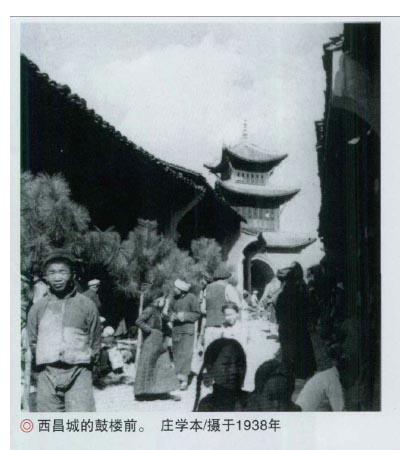

从田坝出来,顾彼得沿大凉山一侧渐渐往西南方向深入,途经海棠、保安营等地,在第四天抵达了彝区最著名的边塞重镇越西。

慕理土司的表兄曲木藏尧就住在越西城里。当顾彼得第一眼看到这位曲木土司时,不禁大吃一惊。只见此人穿一套样式新潮的西服,配有昂贵的衬衣与领带,显得殷勤而富有教养。他一见顾彼得就用英语问候,接着又用法语交谈,时不时还会穿插其它的语言。当他得知顾彼得想要访问本地的彝人时,他满口答应,和蔼地笑着说:“没有比这更容易的了。”

在一个清晨,经过了一番精心的准备之后,曲木土司与顾彼得组成了一支“豪华”的队伍出发了。在他们穿过越西城时,围观的人群形成了颇为壮观的场面,与前几天只有可怜的阿拉马兹相伴时的情景形成了鲜明的对比。他们要去的是居住在深山里的曲木土司的姨妈家,她的丈夫在这一带势力很大,是这个家支的头人。

曲木藏尧的姨妈曲木夫人,是一位威严而端庄的老妇人,在第一次这么近距离观察彝族女性的顾彼得眼里,她虽然衣着朴素、光着脚,却浑身散发出一种令人肃然起敬的帝王气质。顾彼得发自内心的恭敬与仰慕,令这位黑彝老妇人面色和蔼,笑容可掬;而当他随后献上一卷卷最好的丝线、一轴轴洁白的棉纱和一块块精制的肥皂时,这位高贵的夫人感到无比快乐,口里不断地重复说:“真是太多了!太好了!我只是一个老太婆,真是担当不起啊!”

当晚,这个高贵的家族为顾彼得举行了一场盛大的欢宴,共宰了一头阉牛、一只绵羊、一头肥猪和几十只鸡;而酒更是应有尽有,不管是男人还是女人,都通过一根根细竹管从放在地上的酒坛子里吸饮。如果酒坛子里的酒变浅不好吸了,就有人会从另外的容器里往里面添酒,直到全都喝得筋疲力尽。在宴会上,顾彼得赢得了这一族人的极大信任,而他也尽量多地向曲木夫人询问自己想了解的东西。

“黑彝们都是武士,”曲木夫人指着屋里那些狂欢着的年轻人跟顾彼得说,‘他们要干的事情就是与敌人作战。很小的时候,我们就教他们骑马、射击,运用谋略和武器进行战争。”接着,她又用铿锵有力的声音告诉他,彝人憎恶任何形式的奢侈,凡是使躯体软弱和灵魂懒惰的东西,都会被坚决禁止。彝人是自然之子,在大自然的养育之下,必须保持强壮的体魄和高度的警惕,才可以战胜敌人和突如其来的危险。“我们宁死也不愿做奴隶!”她有些激动地从丈夫手中接过烟斗,深深地吸了几口,继续说:“我们的习俗是所建的房子能够在一天之内完成。我们内外都被敌人包围着,一场突然袭击随时都可能发生。我们能够很容易地带着很少的财物和牲畜撤到深山里去,把这些没用的茅草房留给入侵者。”

曲木藏尧则给顾彼得讲了许多婚俗方面的事。他说彝人男女是平等的,女性不参加一般的战争,但如果危在旦夕时,她们也很能打仗,面对奴侧台时能够英勇赴死。另外,任何女子都可以与她喜欢的人相爱,最终决定结婚还是不结婚。但是,黑彝不可以与这个阶层以外的人通婚,否则他们必死无疑。

在欢宴结束前的歌舞表演中,顾彼得再次听到了仿佛来自匈牙利的旋律。当他把这种感受讲给曲木夫人听后,曲木夫人十分高兴。就在这一曲曲勾起了这个异乡人浓烈乡愁的音乐中,曲木夫人自然而然地与他讨论起这些歌曲和音乐来了。令这位游子惊讶的是,夫人竟然可以跟欧洲任何一位受过良好教育的妇人一样,平静而聪明地与他讨论关于音乐和艺术的有趣话题。她会聪明地聆听她所不明白的东西,并且乐于发现这两个相距遥远的文明之间共通的东西。

银色的月光洒满整个庭院,熊熊的簧火把欢乐的人影投进灿烂的夜空。整个欢宴美得令人难以置信。“像在梦幻之中一样……这场面和主人的好客已经完完全全把我征服了,我只能表示自己是多么地喜欢这一切的一切。”

最后的大凉山

短暂的一夜欢乐令顾彼得永生难忘。他不止一次地对他的彝人朋友们说,他希望能够永远呆在那里。虽然他的话让人们当作笑料到处传播,但主人还是热情地挽留他,希望他多住一些日子。

喜庆的气氛已经散去,日常的生活、劳作又得以继续。曲木夫人和女人们坐在门口安静地绣花,顾彼得则在一旁细心地观察。他发现每一个人经过门前时,都会跟她们友好地交谈或者是微笑示意,那些地位低下的白彝也是如此。这里没有人会卑躬屈膝地充满奴态。这是一个庞大的、充满快乐安详的大家族,在顾彼得的眼里,家族的每一个成员都堪称忠诚和友爱的楷模。

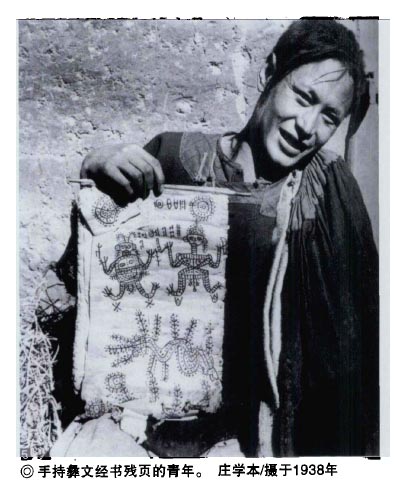

在这里,他还见识了彝族知识的守护者毕摩,并且从毕摩主持的一些神秘的仪式中,了解了彝人的精神信仰。在顾彼得看来,他置身的这个彝族社会与外面那个不友爱的世界相比,充满了简单的自足、健康的快乐。这些彝人既不野蛮也不原始,他们很聪明,并形成了一整套生存哲学和信仰体系,这为他们生存了几千年的事实所证明。然而,他们的文明并不被那些优雅和开化的汉人所理解,也不为强势的西方人和他们背后的现代文明所包容。通过这次彝人王国之行,顾彼得觉得自己已经发现了彝人固执地远离其他现代人和现代文明的真正含义:当这里已经拥有了生活所需要的全部物质和精神时,他们何必还要向外去寻求陌生与未知的生活方式呢?

最后的早晨,经过了场面感人的告别仪式之后,顾彼得与这些彝人朋友们依依惜别,离开这个彝人城堡,回到了越西。与曲木藏尧话别之后,他与阿拉马兹又从越西开始,向西南进入大凉山的深处。一路上,除了有一个彝人给他们制造了一点小麻烦之外,其余碰到的彝人都友好而和善,一位黑彝老妇人还主动让他们加入自己的队伍中,一路走一路共饮美酒,直到快快活活地抵达了泸沽镇。

从泸沽镇到西昌又经过了两天的路程,顾彼得和阿拉马兹随心所欲地游荡在田园牧歌般的大凉山上,想在哪里停留就在哪里停留,没有任何计划,也不受任何旅行目标的束缚。他在书中写到,“这就像在做梦一样,我现在已经不愿意到西昌,而打箭炉就更不用说了。我希望一直像这样永远永远地游逛下去,从一个美丽的山谷到另一个美丽的山谷,在一个亲切、宁静和友好的小村子里过夜,或者在夏日山间温馨芬芳的山风轻指下,从一个彝人的寨子到另一个彝人的寨子。”

然而,那些雄伟的山脉终于渐渐地远去了,过了礼州镇,一条宽阔、平坦的大路一直通向遥远的地平线。这是当年著名的四川至西康的公路。沿着这尘土飞扬的通衡大道,很快,碧蓝邓海边屹立的西昌城,就出现在顾彼得的眼前了。他终于就要从那个世外桃园般的梦中,重新回到尘世中来了。

这里是彝族文化网络博物馆,海量的数据,鲜明的彝族文化特色,是向世界展示彝族文化的窗口,感谢您访问彝族 人 网站。

/ Recommendation

/ Recommendation

/ Reading list

/ Reading list